2020年度の実施状況

2020年度の研究機器の現地・遠隔での相互利用の状況、ならびに遠隔操作の実証実験の実施状況です。教育研究への遠隔操作システムの活用状況も掲載しています。(注記:本ページに掲載しているのは、実施した実証実験の中から、トピックスとして一部を抜粋したものです。全ての実施状況を網羅しているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。)

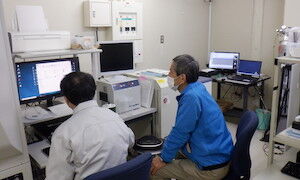

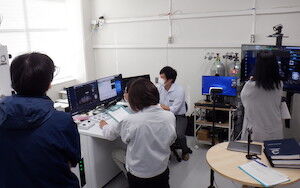

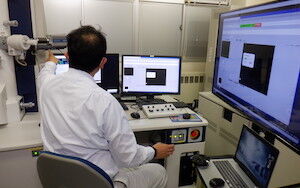

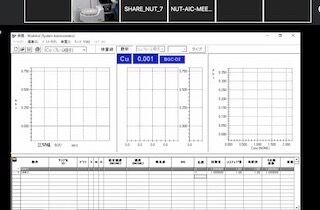

長岡技科大の機械棟3-332室より、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)を完全遠隔利用しました。豊田技術専門職員のサポートのもと、小池技術職員と学生が測定を行いました。

今回は先日の反省を生かし、遠隔側の画面を確認できたため、説明しやすくなったようでした。

長岡高専の島宗准教授が、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)を完全遠隔利用しました。本学の豊田技術専門職員と佐藤特任教授がサポートし、齊藤(信)准教授もzoomに参加しました。

17日と同様、相手先の画面を共有できず、説明に苦労する場面がありました。

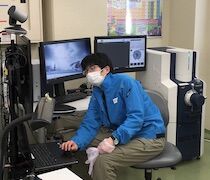

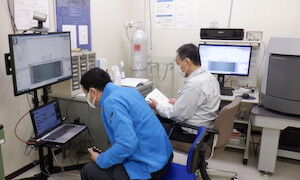

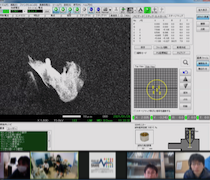

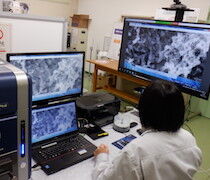

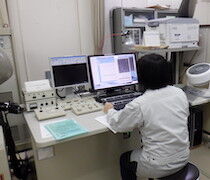

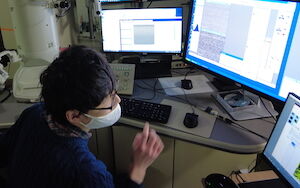

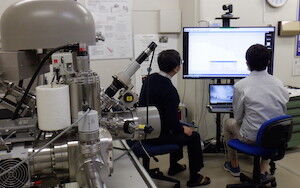

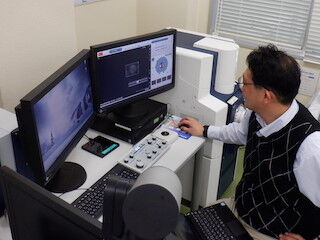

長岡技科大の齊藤(信)准教授が群馬高専を訪問し、卓上走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000 NeoScope)を ![]() Netop Remote Controlという遠隔操作ソフトを利用した接続テストを行いました。本学分析計測センターより遠隔操作し、多少の遅延はあるものの、スムーズな操作性を確認でき、今後の運用が期待されます。

Netop Remote Controlという遠隔操作ソフトを利用した接続テストを行いました。本学分析計測センターより遠隔操作し、多少の遅延はあるものの、スムーズな操作性を確認でき、今後の運用が期待されます。

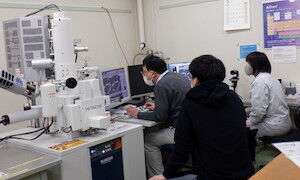

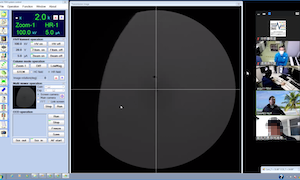

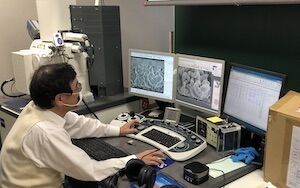

富山高専の森准教授が、先日本学で作成した試料を電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)にて半遠隔測定しました。本学の齊藤(信)准教授もzoomに参加し、議論しながら観察を行いました。

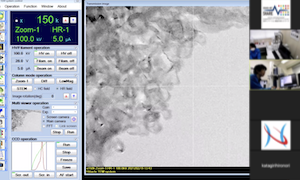

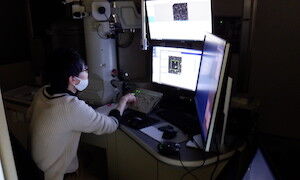

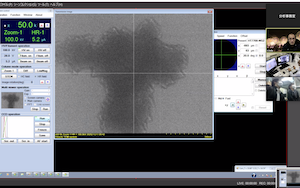

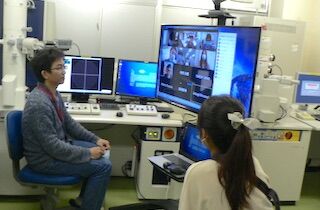

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員とPhuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、対話をしながら観察を行いました。本学の齊藤(信)准教授もzoomに参加し、研究分野を同じくすることもあり、活発な意見交換ができました。

満足のいく結果は得られたようですが、今後も本装置を利用したいとの要望がありました。

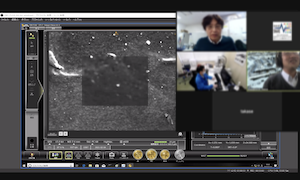

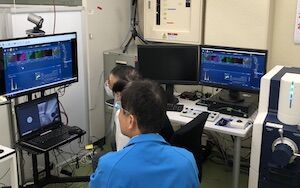

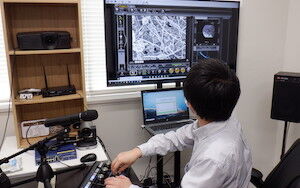

群馬高専の齋藤(雅)准教授が、鶴岡高専の電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-7100F)をzoomを用いて半遠隔利用しました。鶴岡高専の矢作技術職員がオペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察しました。

鶴岡高専の電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-7100F)の遠隔操作の実証実験を実施しました。本事業予算で取り付けたWEB立ち会いシステムを利用し、今後の本格的運用に向け確認をしました。

長岡技科大の高橋技術専門職員と近藤技術専門職員が、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)をクライオステージを用いて使用し、鹿児島高専のサンプルをテスト観察しました。

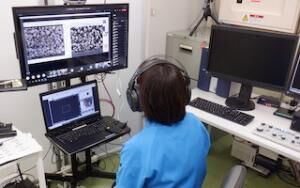

8日に引き続き、長岡技科大の政井教授と学生が、本学の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。微生物サンプルをオスミウムコートした後、観察を行いました。

近藤技術専門職員と学生が機器前で、政井教授はzoomにて共有された画面を確認しながら協働的に分析しました。

16日の接続テストの後、函館高専の寺門准教授が、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。本学の豊田技術専門職員と本事業コーディネーターの佐藤特任教授のサポートのもと、測定を行いました。

途中、寺門准教授側の画面を共有できないことが判明し、説明に苦戦する場面がありました。装置に精通していない人の利用を考慮すると、今後の課題となりそうです。

函館高専の寺門准教授と共に、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)の完全遠隔操作の接続テストを行いました。二次補正で函館高専に設置した遠隔ソフトを利用し、操作の確認やサンプルのセットを行いました。明日17日に改めて測定をする予定です。

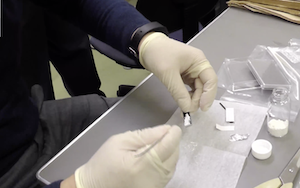

富山高専の森准教授が長岡技科大の齊藤(信)准教授との共同研究のため分析計測センターを訪れました。本学の学生がサポートに入り、ウルトラミクロトーム(Leica/EM UC7)によるサンプルの作成等実験を行いました。

鹿児島高専の山内教授、山田准教授、樫根准教授、片平助教と学生が長岡技科大を訪れ、分析計測センター内の機器や研究室を見学しました。

学生は本学の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)のクールステージを利用し、本事業で設置した遠隔システムを活用して二手に分かれて分析を行いました。

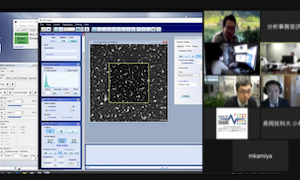

長岡技科大の高橋(由)准教授と学生が、長岡高専の核磁気共鳴装置(JEOL/ JNM ECX-400II)をzoomを用いて半遠隔利用しました。

長岡高専の宮田助教もzoomに参加し、対話をしながら協働的に測定を行いました。

長岡技科大の政井教授と学生が、本学の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。微生物サンプルをオスミウムコートした後、観察を行いました。

近藤技術専門職員と齊藤(信)准教授が学生と共に機器を操作し、政井教授はzoomを用いて別室より参加されました。

群馬高専の齊藤(雅)准教授が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術職員が機器オペレーターとつとめ、鶴岡高専の矢作技術職員と本学の齊藤(信)准教授もzoomに参加し、対話をしながら分析を行いました。

25日に引き続き、機械創造工学課程、環境社会基盤工学課程および情報・経営システム工学課程の学生(実務訓練を終え2週間の自宅待機中)を対象に、リモート機器の操作説明および遠隔操作体験を実施しました。

レーザーラマン分光装置(JASCO/NRS-7200)、X線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)、全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)およびフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)について、本学の河原技術専門職員、豊田技術専門職員、宮技術職員、上野技術職員と本事業コーディネーターの佐藤特任教授が講師を務め、zoomで視聴する学生へ向け講習を行いました。

zoomのリモートデスクトップ機能を利用した完全遠隔操作も行い、学生の手で実際に観察・測定をする場面もありました。

長岡技科大において、機械創造工学課程、環境社会基盤工学課程および情報・経営システム工学課程の学生(実務訓練を終え2週間の自宅待機中)を対象に、リモート機器の操作説明および遠隔操作体験を実施しました。

卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)と2種の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200、Hitachi/FlexSEM1000II)について、高橋技術専門職員、小杉技術職員、齊藤(信)准教授が講師をつとめ、zoomで視聴する学生へ向け講習を行いました。

学生はzoomを用いた完全遠隔操作も体験し、今後機器を利用する上で良い機会となりました。

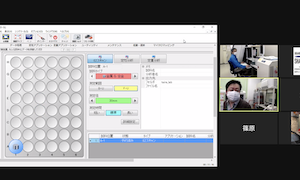

長岡高専の学生が、長岡技科大の飛行時間型質量分析装置(Bruker/autoflex III)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。

本学の竹中教授と齊藤(信)准教授もzoomに参加し、操作や測定方法について指導をしながら観察を行いました。

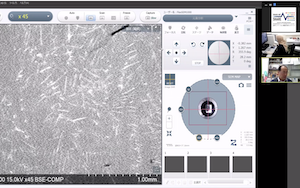

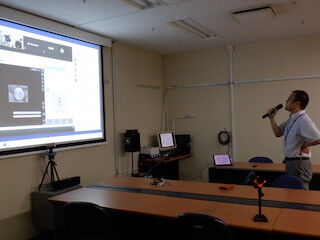

長岡技科大において定例記者会見が行われ、齊藤(信)准教授が「先端研究機器のデジタルトランスフォーメーション(DX)化について~ 全国をリモートでつなぐ技学イノベーション機器共用ネットワーク ~」と題し、本事業の紹介と遠隔デモを行いました。

zoomを用いて、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)と透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)の完全遠隔および半遠隔デモを高橋技術専門職員と小杉技術職員の補佐のもと披露しました。

鶴岡高専の森谷准教授と学生が、長岡高専の電界放出形走査電子顕微鏡(Zeiss/ULTRA55)を半遠隔利用しました。本事業コーディネーターの片桐教授が機器オペレーターを務め、zoomを用いて対話をしながら観察を行いました。

長岡技科大の学生2名が、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を利用するにあたり、本事業で設置した遠隔システムを活用し、zoomを用いて高橋技術専門職員と小杉技術職員による講習を受けながら測定を行いました。それぞれ機器前と本学の機械棟3-332室より交互に操作し、使用法を学びました。

15日に引き続き、電気電子情報工学課程の学生(実務訓練を終え2週間の自宅待機中)を対象に、リモート機器の操作説明および遠隔操作体験を実施しました。

全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)、X線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)および走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000II)について、豊田技術専門職員、上野技術職員、本事業コーディネーターの佐藤特任教授と齊藤(信)准教授が講師をつとめ、zoomで視聴する学生へ向け講習を行いました。

長岡技科大において、電気電子情報工学課程の学生(実務訓練を終え2週間の自宅待機中)を対象に、リモート機器の操作説明および遠隔操作体験を実施しました。

本学のレーザーラマン分光装置(JASCO/NRS-7200)、卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)、走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)、フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)について、近藤技術専門職員、河原技術専門職員、宮技術職員と齊藤(信)准教授が講師をつとめ、zoomで視聴する学生へ向け講習を行いました。

スマートグラスを利用したより臨場感のある講習や、zoomを介した完全遠隔操作の体験など、本事業で整備した遠隔システムを活用した講習会となりました。

先日に引き続き、物質材料工学課程および生物機能工学課程の学生(実務訓練を終え2週間の自宅待機中)を対象に、リモート機器の操作説明および遠隔操作体験を実施しました。

走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)と走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000II)について、高橋技術専門職員と小杉技術職員がそれぞれ担当し、zoomで視聴する学生へ向け講習を行いました。

また、学生はzoomを介した完全遠隔操作も体験しました。

9日に引き続き、物質材料工学課程および生物機能工学課程の学生(実務訓練を終え2週間の自宅待機中)を対象に、リモート機器の操作説明および遠隔操作体験を実施しました。

X線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)、全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)およびフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)について、豊田技術専門職員、河原技術専門職員と上野技術職員がそれぞれ担当し、zoomで視聴している学生へ向け講習を行いました。

群馬高専の齋藤(雅)准教授が、鶴岡高専の電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-7100F)を半遠隔利用しました。鶴岡高専の矢作技術職員が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察を行いました。

長岡技科大において、物質材料工学課程および生物機能工学課程の学生(実務訓練を終え2週間の自宅待機中)を対象に、リモート機器の操作説明および遠隔操作体験を実施しました。

レーザーラマン分光装置(JASCO/NRS-7200)と卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)について、近藤技術専門職員と宮技術職員がそれぞれ講師を務め、zoomで視聴する学生へ向け講習を行いました。

本事業で購入したスマートグラスを利用し、手元の作業の投影も行いました。

このイベントは今後も行う予定ですが、学生が進学し分析機器に触れる前段階として良い機会となりました。講習の様子は記録され、教育素材としての利用を検討しています。

長岡技科大の学生が、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)を半遠隔利用しました。本事業予算で購入した多目的試料高温装置を使用しています。

豊田技術専門職員が機器オペレーターを担当し、本事業コーディネーター佐藤教授と本学の齊藤(信)准教授も参加して測定方法等議論をしながら観察を行いました。

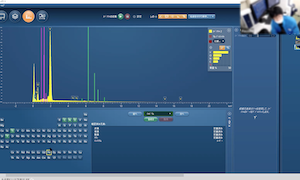

本事業協力機関企業が、長岡技科大の全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔および完全遠隔利用しました。本学の上野技術職員がオペレーターを務め、zoomを用いて画面を共有しながら測定とデータ解析を行いました。また、本学の学生も研究のためzoomにて参加しました。

本機器は2月1日より本格運用を開始、職員も日々研鑽を積んでおります。

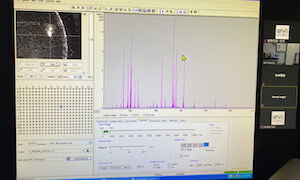

群馬高専の太田教授と学生が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。小杉技術職員が機器オペレーターを務め、本事業コーディネーターの佐藤教授と本学の齊藤(信)准教授はオブザーバーとしてzoomにて参加しました。学生のサンプルを測定し、適宜学生の質問に答えながら観察を行いました。

長岡技科大の高瀬教授が、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を半遠隔利用しました。本事業コーディネーターの片桐教授が機器オペレーターを務め、高瀬教授と齊藤(信)准教授はzoomにて共有された観察画面を確認し、測定方法など議論しながら分析を行いました。

富山高専の喜多准教授が、長岡技科大の電界放出形透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100F)をzoomを用いて半遠隔利用しました。

日本電子株式会社の方のサポートのもと、本学の中田助教が機器を操作し観察画面を共有しながら測定を行いました。

長岡技科大の竹中教授と宮技術職員が、本学の飛行時間型質量分析装置( Bruker/autoflex III)にて依頼分析を行いました。

装置についての講義も交えつつ、測定の様子を他大学へ配信しました。

富山高専の喜多准教授と共に長岡技科大の齊藤(信)准教授と学生が、富山高専の透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100)を半遠隔利用しました。

喜多准教授が機器を操作し、zoomを用いて観察画面を共有して対話をしながら測定を行いました。

長岡技科大の田中准教授と学生が、本日より運用開始となった全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の講習および測定をzoomを用いて行いました。

本学の齊藤(信)准教授が講習を行い、豊田技術専門職員と上野技術職員もzoomに参加しサポートしました。

富山高専の森准教授が長岡技科大の齊藤(信)准教授との共同研究のため長岡技科大を訪れました。長岡技科大のPhuoc博士研究員が操作する透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を、齊藤(信)准教授と共に分析計測センター219室に設置した遠隔システムを利用し観察しました。

また、長岡技科大の小杉技術職員と本事業コーディネーターの片桐教授のサポートのもと、ウルトラミクロトーム(Leica/EM UC7)を操作しサンプルを加工しました。

鶴岡高専の森谷准教授が、長岡技科大のレーザーラマン分光装置(JASCO/NRS-7200)をzoomを用いて半遠隔および完全遠隔利用しました。本学の田中准教授と宮技術職員がサンプルを測定し、画面共有しながら協働的に分析を行いました。その後、リモートコントロールシステムを用いて森谷准教授と学生が完全遠隔操作にて測定を行いました。

文部科学省主催の「先端研究基盤共用促進事業シンポジウム2020」がCiscoWebexを用いて開催され、本事業の成果報告を齊藤(信)准教授が行いました。

事業によって整備された遠隔機器をzoomを用いてアピールし、SHARE終了後も継続して遠隔利用を促進し研究活動へ貢献する旨抱負を語りました。

群馬高専の平教授と共に長岡技科大の小林教授が、群馬高専の蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)を半遠隔利用しました。本事業コーディネーターの佐藤教授もオブザーバーとして参加しました。

小林教授は群馬高専の太田教授と共同研究をしており、そのサンプルについて学生を交えて観察しました。

鶴岡高専の佐藤教授、森谷准教授と矢作技術職員が、長岡技科大の齊藤(信)准教授と共に、鶴岡高専の電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-7100F)および核磁気共鳴装置(JEOL/JNM-ECX400)の遠隔操作の実証実験を実施しました。

2機種ともに半遠隔システムを設置し、電界放出形走査電子顕微鏡については合わせて完全遠隔システムも設定しました。今後、新型コロナ対応や教育用に活用される予定です。

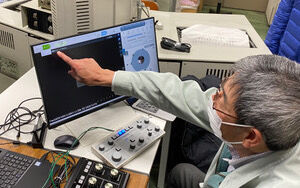

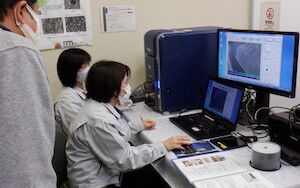

鹿児島高専の山田准教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)をzoom用いて完全遠隔利用しました。USB操作パネルを活用し、本学の上野技術職員と齊藤(信)准教授のサポートを受けながら卒業研究のサンプルを測定しました。

長岡技科大において、本事業で設置した遠隔システムを活用した機器操作の講習を行いました。

高橋技術専門職員が寮の自室で待機している学生へ向け、zoomを用いて本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)のオンライン講習を行いました。講習の後、学生が自宅から完全遠隔操作で観察しました。

また、宮技術職員が2人の学生へレーザーラマン分光装置(JASCO/NRS-7200)の講習を行いました。3密回避のため、装置の立ち上げ、サンプル導入、立ち下げを共に行い、測定中は1人は別室にて遠隔で講習を受けました。

苫小牧高専の浅見准教授が、長岡技科大の末松教授、Phuoc博士研究員、齊藤(信)准教授と共に、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の遠隔操作の実証実験を行いました。

長岡技科大の学生が本学の機器を利用するにあたり、本事業で設置した遠隔システムを活用しました。装置立ち上げ、サンプル導入、立ち下げは高橋技術専門職員と共に行い、測定中は高橋職員は別室よりモニターし、アドバイスを行いました。

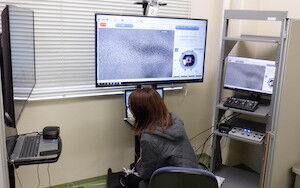

長岡技科大の学生が、本学の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)と走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)をzoomを用いて半遠隔利用しました。近藤技術専門職員が機器を操作し、学生は分析計測センター内に設置した遠隔操作室より観察しました。

長岡技科大の学生が、本学のオージェ電子分光装置(JEOL/JAMP-9500F)、フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)およびX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)をzoomを用いて半遠隔利用しました。近藤技術専門職員、河原技術専門職員と齊藤(信)准教授が機器をそれぞれ操作し、学生は別室から観察しました。

また、本学の武田教授も遠隔にて途中参加しました。観察の段階から立ち会うことで、学生への指導もしやすいとのご意見がありました。

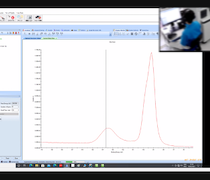

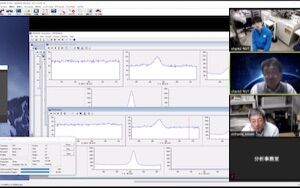

富山高専の福田准教授と共に、長岡技科大の竹中教授、河原技術専門職員、齊藤(信)准教授が、富山高専の核磁気共鳴装置(JEOL/JNM-ECX400 II)を半遠隔利用しました。

測定条件、スペクトルを画面共有しながら協働的に測定を行い、目的とするスペクトルをスムーズに得ました。

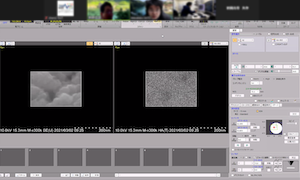

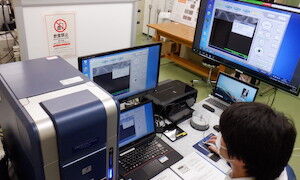

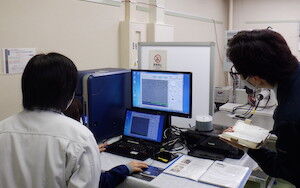

長岡技科大において、現在使用している遠隔操作ソフト(Laplink)と同じ機能を持つ遠隔操作ソフト(Netop Remote Control)の評価を本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)で行いました。本ソフトの情報についてはSHARE協力機関の日本電子株式会社より提供いただきました。

リアルタイムでの画像転送が必要な電子顕微鏡遠隔操作において、操作に対する遅延が少なく、高評価となりました。今後は両ソフトを用いて、技学イノベーションVPN遠隔機器ネットワークにおける遠隔利用を検討していきます。

新居浜高専の新田教授が、長岡技科大のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)を完全遠隔利用しました。機器オペレーターとして豊田技術専門職員と上野技術職員が対応し、齊藤(信)准教授も別室からTV会議に参加し、zoomを介して対話をしながら測定を行いました。

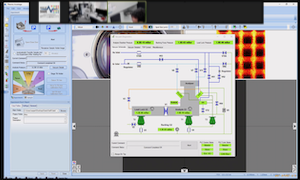

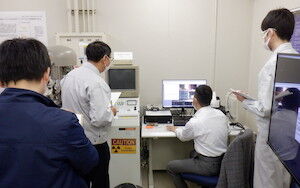

先端研究設備整備補助事業により導入された、長岡技科大の電界放出形透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100F)のボトムカメラシステムについての講習会を開催しました。メーカーより講師をお招きし、講習の様子をzoomで配信しました。

電子線回折パターンを半遠隔で観察可能、作業工程の著しい短縮、カメラコントロールを完全遠隔利用することにより、協働測定と分析支援が可能になりました。

本事業協力機関企業が、長岡技科大の全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。本学の豊田技術専門職員、上野技術職員、実務訓練生の学生と齊藤(信)准教授と共に、zoomを用いて対話をしながら測定を進めました。本機器の企業からの利用は初となりました。今後の本格運用に向け、さらに励んでまいります。

長岡高専の鈴木教授と宮田助教、長岡技科大の竹中教授、河原技術専門職員と学生RAがそれぞれの核磁気共鳴装置を半遠隔利用しました。

Microsoft Teamsを用いて長岡技科大の試料を長岡高専の核磁気共鳴装置(JEOL/ JNM ECX-400II)で測定し、その後、zoomを用いて長岡高専の試料を本学の核磁気共鳴装置(JEOL/JNM ECA-400)でφ10mmのサンプル管、オートサンプルチェンジャーを利用して測定しました。

長岡技科大において、産学連携フォーラムが開催されました。本フォーラムでは、例年開催している学生向けの合同企業研究会に併せ、同研究会に参加する企業を対象に新しい共同研究の開拓等を目的として大学の研究シーズのプレゼンを行う「技術連携説明会」を実施しました。分析計測センターにおいては、齊藤(信)准教授が、ものづくり分野として本事業の紹介と、走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)の遠隔デモをzoomを用いて行いました。

群馬高専において、新たに導入された卓上走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000 NeoScope)の操作説明会が開催され、長岡技科大からは山本助教、学生、齊藤(信)准教授がMicrosoft Teamsを用いて遠隔で参加しました。こちらの機器は今後遠隔システムを搭載し、本事業の機器として登録を目指しています。

新居浜高専の新田教授と学生が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。共同研究試料について、本学の学生RAがオペレータとして機器を操作し、zoomを用いて対話をしながら協働的に観察しました。

また、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)の実証実験も実施しました。新田教授がVPN接続した操作パネルとタッチパネルを活用し、完全遠隔操作を行いました。

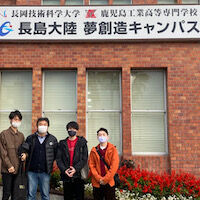

長岡技科大の小林教授と学生が鹿児島高専を訪れ、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)の操作パネルを利用した遠隔操作の実証実験を実施しました。本学の齊藤(信)准教授も久留米高専よりzoomで参加し、接続状態を確認しました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が久留米高専を訪問し、次年度の遠隔連携、およびVPN設置に向けた打ち合わせを行いました。

長岡技科大の小林教授と学生、齊藤(信)准教授が鹿児島県長島町(長岡技科大・鹿児島高専と包括的連携協定を締結)を訪れ、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II、JEOL/IT200)のVPN接続による完全遠隔操作の実証実験を行いました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が富山高専で開催された令和2年度研究推進フォーラムにて講演を行いました。

遠隔デモを含む本事業の説明の後、携帯VPN端末を利用し、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)への接続テストを行いました。

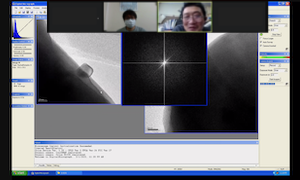

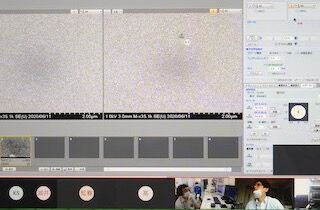

富山高専、豊橋技科大、長岡技科大において、各機関の透過電子顕微鏡の遠隔操作の実証実験を行いました。

富山高専の喜多准教授と居石氏、豊橋技科大の末廣氏、長岡技科大の中田助教、小杉技術職員と学生RAがそれぞれ機器オペレーターとして参加し、本学の齊藤(信)准教授は富山高専から参加しました。

zoomを用いて豊橋技科大の透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-1400Plus)の紹介、富山高専の透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100)、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)と電界放出形透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100F)については紹介と半遠隔デモンストレーションを実施しました。

本学の電界放出形透過電子顕微鏡の遠隔操作の際には、日本電子株式会社の方とディスカッションをしながら測定を行いました。

また、今後の展開や遠隔講習の方法など、活発な意見交換をすることができました。

長岡技科大において、新たに導入した全自動X線光電子分析装置(Thermo Scientific/Nexsa)の講習を行いました。日本エフイー・アイ株式会社より講師をお招きし、講習の様子をzoomにて配信しました。今後、スタッフ内でトレーニングを行い、1月中旬以降の一般利用を目指します。

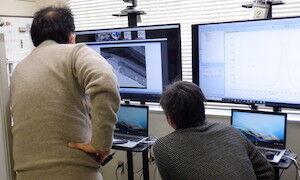

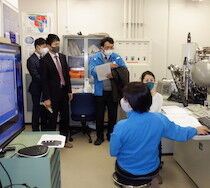

長岡技科大において、文部科学省による視察のため、遠隔利用のデモンストレーションを実施しました。

本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)、走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)、X線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)、オージェ電子分光装置(JEOL/JAMP-9500F)および豊橋技科大の低真空走査電子顕微鏡(Hitachi/SU3500)の複数機器について、他機関との遠隔やメーカーによるオンライン講習会といった、様々な形態での遠隔利用の様子をご覧いただきました。

また、学内に設置した遠隔操作室では接続方法やUSBパネル等、遠隔システムそのものについて紹介し、実際の操作性についてもご確認いただきました。

長岡技科大の学生が、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。サンプル4つをオートサンプルチェンジャーに取り付け、別室から機器の状態をカメラで確認しながら測定を行いました。

![]()

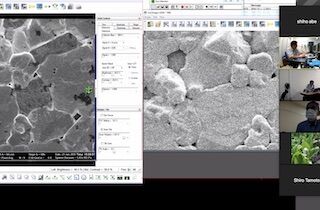

函館高専にある本学大学院サテライトラボ「夢創造ラボ函館」において、複数機器への同時接続を行いました。

函館高専の阿部准教授、松井技術職員と本事業コーディネーターの片桐教授が、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)とX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)をzoomを用いて完全遠隔操作で測定しました。

1日に引き続き、豊橋技科大の河西技術専門職員、群馬高専の平教授、長岡技科大の小松助教と齊藤(信)准教授が、豊橋技科大の低真空走査電子顕微鏡(Hitachi/SU3500)をMicrosoft Teamsを用いて完全遠隔操作で観察しました。

また、富山高専の喜多准教授、長岡技科大の学生、出張中の齊藤(信)准教授が、富山高専の透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100)の半遠隔測定をzoomを用いて行いました。

遠隔システムを活用することで、ひとつの部屋にいながら遠方にある様々な機器での観察・測定が可能となります。

長岡技科大において、X線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)のステージ改造取扱い講習を行いました。日本電子株式会社より講師をお招きし、山本助教、豊田技術専門職員、上野技術職員が講習を受けました。

遠隔制御にてサンプルステージ移動が可能となり、オペレーター不在でもサンプル交換と測定の継続ができるよう改造がされました。

豊橋技科大の河西技術専門職員、群馬高専の学生(高専連携教育により齊藤研に所属)、長岡技科大の山本助教、鹿児島へ出張中の齊藤(信)准教授が、豊橋技科大の低真空走査電子顕微鏡(Hitachi/SU3500)の接続テストをMicrosoft Teamsを用いて行いました。Teamsによる制御の受け渡し方法を確認しました。

鹿児島高専の山田准教授と学生数名と共に、長岡技科大の齊藤(信)准教授が、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)の遠隔システムの設置および接続テストを行いました。

学生がX線回折装置を遠隔にて実際に操作を体験した他、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)で長島町の土壌分析を行いました。

長岡技科大鈴木研の学生が、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を分析計測センター219室からzoomを用いて完全遠隔利用しました。

高橋技術専門職員による遠隔からの講習のもと、初めての操作を行いました。鈴木教授もzoomに参加し、話し合いながら観察を進めました。

群馬高専の齋藤(雅)准教授が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)をzoomを用いて半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察を行いました。

鹿児島県長島町(長岡技科大・鹿児島高専と包括的連携協定を締結)の児玉氏と共に、長岡技科大の牧准教授と齊藤(信)准教授が、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)の遠隔システムの設置および接続テストを行いました。

児玉氏と牧准教授がX線回折装置の完全遠隔での操作性等を確認した他、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)で土壌分析を行いました。

長岡技科大に新たに導入したイオン化エネルギー測定装置(BUNKOUKEIKI/BIP-KV100J)の機器講習会をzoomを用いて開催しました。分光計器株式会社の方を講師としてお招きし、講習の様子をzoomで配信しました。

長岡技科大のフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)の機器講習会を開催しました。日本電子株式会社の方を講師としてお招きし、講習の様子をzoomを用いて配信しました。

長岡技科大の大塚准教授が、本学の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)のクールステージを現地利用しました。大塚准教授の立ち会いのもと、高橋技術専門職員が機器を操作し、観察を行いました。

長岡技科大の竹中教授が、本学の核磁気共鳴装置(JEOL/JNM ECA-400)に新たに設置したWEB立ち会いシステムの実証実験を行いました。本学の河原技術専門職員とRAが装置オペレーターを担当し、竹中教授がTeamsを用いて半遠隔操作を行いました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が長岡高専を訪問し、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)の遠隔操作システムの設置および接続テストを行いました。

長岡技科大の学生が、本学のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。装置オペレーターの豊田技術専門職員と上野技術職員のサポートのもと、木村教授と勝部助教も遠隔にて参加し話し合いながら測定を進めました。

新潟大学・研究推進機構共用設備基盤センターの古川准教授、岩船氏、五十嵐氏と横山氏が長岡技科大に訪れ、情報交換会および機器見学会を開催しました。機器のトラブル・メンテナンス記録の共有やメーリングリストの作成等が話し合われ、今後交流を深め、更なる連携を目指します。

鶴岡高専へ出張中の奈良高専の山田准教授が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)をzoomを用いて半遠隔利用しました。奈良高専はSHAREプロジェクト「阪奈機器共用ネットワーク」の実施機関のひとつです。

来月、山田准教授も函館高専へ出張し、遠隔操作の実証実験に加わっていただく予定です。

函館高専の寺門准教授と学生が、長岡技科大のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。本学の上野技術職員が現地にてサポートし、本学の齊藤准教授と共にディスカッションをしながら測定を進めました。

本機器は来月、コンピュータ制御にてサンプルステージを移動させるシステムを導入予定です。オペレーター不在でもサンプル交換、測定の継続が可能となります。

「先端研究設備整備補助事業」により、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)の遠隔制御、解析・自動化システムを導入しました。

本事業コーディネーターの佐藤特任教授が、分析計測センター219室に設置した遠隔制御用PCから遠隔操作の実証実験を行い、操作性や遅延について確認しました。

富山高専の井上教授が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)をzoomを用いて半遠隔利用しました。井上教授と共同研究を行なっている、本学の本間准教授の研究室学生が現地で操作し、井上教授の指示のもと観察を行いました。

学生が半遠隔対応を行うことでスタッフの負担が軽減し、また学生の勉強の場ともなり、今後のRAの活用が期待されます。

先日に引き続き群馬高専の齊藤(雅)准教授が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)をzoomを用いて半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員が現地で機器を操作し、対話をしながら協働的に分析を進めました。また後日、残りのサンプルについても測定する予定です。

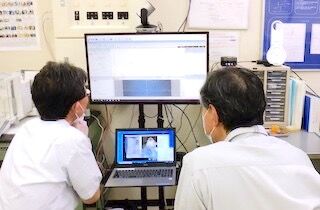

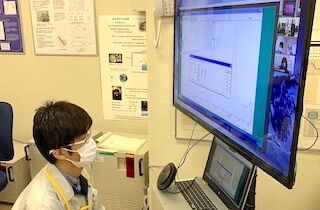

長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLabll)の新たな解析ソフトウェアについての操作講習会を開催しました。株式会社リガクの方を講師としてお招きし、本学の齊藤(信)准教授と豊田技術専門職員が講習を受けている様子をzoomを用いて配信しました。

9日に引き続き、群馬高専の太田教授が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)をzoomを用いて半遠隔利用しました。本学の齊藤(信)准教授が機器を操作し、対話をしながら協働的に分析を行いました。

群馬高専の齋藤(雅)准教授が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)をzoomを用いて半遠隔利用しました。本学の齊藤(信)准教授と小杉技術職員が機器を操作し、また、本学の戸田助教もzoomに参加しアドバイスをしながら分析を進めました。こちらは後日再測定する予定です。

長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の操作講習会をzoomを用いて開催しました。日本電子の方が機器についての説明を行い、本学の齊藤(信)准教授がUSB操作パネルの説明を行いました。その後、長岡・群馬高専から完全遠隔操作を行い、実際の操作性等を確認しました。

群馬高専の太田教授と学生が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)をzoomを用いて半遠隔利用しました。一度別の機器で観察し良い結果の得られなかったサンプルでしたが、今回、本学の齊藤(信)准教授と小杉技術職員と共に再測定したところ、満足のいく結果が得られたようでした。同サンプルは後日、透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)でも観察を行う予定です。

長岡技科大の牧准教授が、本学の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)クールステージをzoomを用いて半遠隔利用しました。現地にて学生が立ち会い、高橋技術専門職員と近藤技術専門職員が操作し、対話をしながら協働的に分析を行いました。

先日の現地利用に引き続き、久留米高専の佐々木助教と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)をMicrosoft Teamsを用いて完全遠隔利用しました。今回は現地で対応した本事業コーディネーターの片桐教授によるサポートのもと、順調に分析を進めました。

長岡技科大の牧准教授が、本学の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)を現地利用しました。本機器はクールステージオプションを搭載しており、低温環境下での観察が可能です。牧准教授の立ち会いのもと、扱いに慣れた高橋技術専門職員と近藤技術専門職員が機器を操作して分析を行いました。

長岡高専の金子准教授が、長岡技科大のグロー放電発光分析装置(Horiba/GD-Profiler2)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。本事業コーディネーターの片桐教授が現地でサポートし、対話をしながら分析を行いました。

久留米高専の佐々木助教と学生が長岡技科大を訪れ、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を現地利用しました。STI技学参加のため長岡を訪問されていましたが、遠隔利用にも関心を持たれ、今回時間の都合上測定できなかったサンプルについて遠隔で観察したいという話もありました。

長岡技科大の牧准教授が、本学の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)のクールステージを半遠隔利用しました。現地にて学生立ち会いのもと、高橋技術専門職員と近藤技術専門職員が操作し、牧准教授とzoomを用いて対話をしながら測定を行いました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が本事業参画外企業を訪問し、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の接続テストを行いました。持参したモバイルLTE-VPNを利用し、表面構造およびEDSによる組成分析のデモンストレーションを実施しました。

長岡高専の島宗准教授と学生が、長岡技科大のレーザーラマン分光光度計(JASCO/NRS-7200)をzoomを用いて半遠隔利用しました。こちらの学生は本機器の現地・遠隔利用経験があり、長岡技科大の宮技術職員の立ち会いのもと、順調に測定を進めることができました。

先月に引き続き、長岡高専の金子准教授が、長岡技科大のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。現地にて本学の上野技術職員が対応し、前回のデータを元に解説を加えるなどのサポートをしながら測定を行いました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が奈良高専を訪問し、奈良高専の山田准教授と共に本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の遠隔操作の実証実験を実施しました。USB操作パネルを設置し、本学の湯川副学長が遠隔でVPNの設定を行いました。Up/Down速度の計測を行い、VPNを経由した操作の遅延は12msとなりました。

奈良高専は同じくSHARE事業に採択された「阪奈機器共用ネットワーク」に取り組まれており、事業間の連携および機器相互利用の範囲拡大に期待がかかります。

群馬高専物質工学科の平教授、工藤助教、川浦氏と本学の三好教授と共に、長岡技科大の齊藤(信)准教授が、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の完全遠隔操作の実証実験を実施しました。USB操作パネルを設置し、本学の湯川副学長が遠隔でVPNの設定を行いました。Up/Down速度の計測を行い、VPNを経由した操作の遅延は6msとなりました。

長岡技科大においてSDGs探検ツアーを開催し、上越教育大附属小の生徒達が見学に訪れました。分析計測センターでは「リモート電子顕微鏡観察」を実施し、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を、本事業コーディネーターの片桐教授が長岡高専より遠隔で操作する様子を見学したり、近藤技術専門職員による講習ののち実際に操作を体験したりしました。また、遠隔による炎色反応実験も行われました。

子供達は、初めての電子顕微鏡画像や遠隔による実験に驚いた様子でした。

新規導入予定のフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)のSXES検出器の準備が整いました。日本電子株式会社で記念すべき50台目ということで出荷記念会が行われました。本機器は10/27から据え付け、利用開始は1月下旬頃からになる予定です。

先日に引き続き長岡技科大の齊藤(信)准教授が富山高専を訪問し、富山高専の井上教授、吉川准教授、高橋教授と学生、長岡技科大の佐藤特任教授と高橋技術専門職員と共に走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の遠隔操作の実証実験を実施しました。Up/Down速度の計測を行い、VPNを経由した操作の遅延は8msとなりました。

また、長岡技科大の高橋技術専門職員による遠隔講習のもと、学生が走査電子顕微鏡を遠隔操作しました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が富山高専を訪問し、井上教授および富山高専の学生3名と共に接続テストを行いました。走査電子顕微鏡(JEOL/IT200、Hitachi/FlexSEM 1000 II)のUSB操作パネルを設置し、本学の湯川副学長が遠隔にてVPNを設定しました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が、富山より本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)をVPN接続にて遠隔操作し、企業サンプルの依頼測定を行いました。Up/Down速度の計測を行い、VPN/WiFi LTEを経由した操作の遅延は60msとなりました。

先日に引き続き長岡技科大の齊藤(信)准教授が新居浜高専を訪問し、新田教授と共に完全遠隔操作の実証実験を実施しました。新田教授が本学走査電子顕微鏡(JEOL/IT200、Hitachi/FlexSEM 1000 II)を遠隔操作し、実際の操作性等を確認しました。

長岡技科大の加藤准教授が、長岡高専の電界放出形走査電子顕微鏡(Zeiss/ULTRA55)を半遠隔利用しました。本事業コーディネーターの片桐教授が現地で機器を操作し、zoomを用いて対話をしながら協働的に観察を行いました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が新居浜高専を訪問し、新田教授と共に本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200、Hitachi/FlexSEM 1000 II)のUSB操作パネルを設置およびVPNの設定を行いました。Up/Down速度の計測を行い、VPNを経由した操作の遅延は19msとなりました。

長岡技科大の山本助教が、学内に設置した遠隔操作室(物材2-268)より、走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の遠隔操作の実証実験を行いました。操作性等について確認をしました。

長岡技科大の近藤技術専門職員が、分析計測センター219室に設置した遠隔システムを利用して、走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の遠隔操作の実証実験を実施しました。操作性等について確認をしました。

こちらの部屋は14日に上越教育大附属小学校の生徒らが見学する予定です。

先日に引き続き長岡技科大の齊藤(信)准教授と三好教授が鹿児島高専を訪問し、鹿児島高専の山田准教授、安井准教授と共に走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の遠隔操作の実証実験を行いました。Up/Down速度の計測を行い、VPNを経由した操作の遅延は23msとなりました。

また接続テストとして、長岡技科大の高橋技術専門職員と近藤技術専門職員より講習デモを遠隔にて行いました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が鹿児島高専を訪問し、山田准教授と共に走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の遠隔操作の実証実験を実施しました。USB操作パネルを設置し、本学の湯川副学長が遠隔でVPNの設定を行いました。

また、走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)もUSB操作パネルでの遠隔操作を行い、操作性や遅延について確認をしました。

本事業の協力機関の企業が長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を半遠隔利用しました。河原技術専門職員が現地にて対応し、zoomを用いて対話しながらデータの確認や分析を行いました。

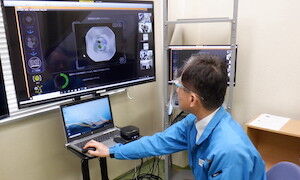

長岡技科大の機械3-332室に走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)のUSB操作パネルを設置しました。コロナ禍のため学生実験もオンラインという選択を迫られる中、実機に近い感覚で操作が行えるUSB操作パネルの運用へ向け、担当の小池技術職員が遠隔操作の実証実験を実施しました。

今後も3密を避けての研究活動を支援していきます。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が鹿児島県長島町(長岡技科大・鹿児島高専と包括的連携協定を締結)を訪問し、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の完全遠隔操作のためのUSB操作パネルの設置と実証実験を行いました。長岡技科大の湯川副学長が遠隔でVPNの設定を行いました。

長岡技科大の3D顕微レーザーラマン分光光度計(TokyoInstruments/Nanofinder FLEX)にSHARE予算で設置したオプション冷却加熱システムを使用して、本学の学生がサンプル測定を行いました。これにより、従来ではできなかった温度変化環境下での測定が可能となります。

こちらの機器は今後本事業の機器として利用拡大を進めていきます。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が鶴岡高専を訪問し、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の完全遠隔操作の実証実験を実施しました。

鶴岡高専の和田准教授、森谷准教授、一条技術職員と長岡技科大の齊藤准教授でセッティングを行いました。VPNの設定は一条技術職員と長岡技科大の湯川副学長で行いました。湯川副学長は Raspberry PiによるLTE接続によりVPNを設定しました。

その後鶴岡高専の学生が、操作性(USB操作パネル)およびセキュリティー(VPN接続)を重視をした走査電子顕微鏡の完全遠隔操作をzoomを用いて行いました。

【高専発!「Society5.0型未来技術人財」育成事業】の中の「GEAR5.0 未来技術の社会実装教育の高度化」プロジェクト内の育成プログラムとして新素材セミナーが開催され、SHARE事業の紹介と機器の遠隔デモンストレーションを行いました。

本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を函館に出張中の齊藤(信)准教授が遠隔操作した他、SHARE事業協力機関の各遠隔利用可能機器を各地より遠隔操作しました。また、齊藤准教授は函館からセミナーを行い、全国・世界どこからでも講演や遠隔利用が可能であることが改めて実感されました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授と湯川副学長が函館高専を訪問し、函館高専の阿部准教授、寺門准教授、松井技術職員と共に走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)のUSB操作パネルの設置と接続テストを行いました。

最初に若干の遅延を感じたものの、すぐにスムーズな操作を体感できました。

長岡高専の金子准教授と学生が、長岡技科大のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)を完全遠隔利用しました。本学の上野技術職員が現地でサポートし、zoomを用いて遠隔操作で観察を行いました。

長岡技科大の齊藤(信)准教授が長岡高専を訪問し、長岡高専の島宗准教授と共にVPNを介した走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)、P to PリモートコントロールおよびUSB操作パネルの接続テストを実施しました。

遅延や操作性が改善し、現地利用に近い感覚での操作が可能であることを確認しました。

RA協議会第6回年次大会がCisco Webexを用いて開催され、本学の斎藤(信)准教授がE-1:研究基盤のデジタルトランスフォーメーション(DX)というセッションに登壇者として参加しました。

上野技術職員と鈴鹿高専の橋本助教にX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)を、小杉技術職員と函館高専の学生に走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)をそれぞれ担当いただき、zoomを用いた遠隔デモも行いました。

また今回は、zoomによる遠隔デモの様子をCiscoを通して参加者に共有するというアクロバティックな構成での発表となりました。今後もIoTツール利用の可能性を模索していきます。

函館高専の阿部准教授、松井技術専門職員と長岡技科大の近藤技術専門職員、高橋技術専門職員、齊藤(信)准教授、片桐コーディネーターならびに山本特任助教がzoomを介して観察方法や今後の連携について打ち合わせを行いました。

長岡技科大のグロー放電発光分析装置(Horiba/GD-Profiler2)の完全遠隔操作の実証実験を実施しました。zoomを用いて対話をしながら、試料の挿入のみ現地スタッフが行い、観察からデータの加工まで新居浜高専の新田教授が遠隔操作にて行いました。

函館高専の寺門准教授と学生が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を遠隔利用しました。Microsoft Teamsを用いて遠隔操作し、実際の観察の様子や得られる結果などを確認しました。

現在は遠隔操作にマウスを用いていますが、9月末にはUSB操作パネルの導入を予定しており、操作性の向上が期待されます。

群馬高専の蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)に新たに遠隔操作システムを設置し、試行実験を行いました。最初は操作に慣れたzoomにてリモートコントロールが可能かテストを行い、次に高専で使用されているMicrosoft Teamsを用いて学生が遠隔利用を試みました。

課題は散見されたものの、群馬高専に初めての完全遠隔システムが整い、今後の運用に期待がかかります。

本事業の協力機関の企業が長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)およびX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)を半遠隔利用しました。河原技術専門職員、豊田技術専門職員と上野技術職員がそれぞれ現地スタッフとして、zoomを用いて企業の研究者と対話しながら分析を実施しました。

マレーシア科学大学の教員が長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。現地スタッフを担当したベトナム出身のPhuoc博士研究員は、6月より分析計測センターの研究支援員として勤務しており、海外との半遠隔測定で活躍しています。今回の測定も英語で対話しながら分析を行いました。

長岡技科大の大学院の講義(担当:村上健太准教授)において、本事業で設置した集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)の遠隔操作システムを活用しました。zoomで遠隔講義を受講している学生に向けて、画面共有機能を用いて機器の操作画面を配信しながら、実際の観察の様子や得られる結果などについて講義しました。

本事業の協力機関企業が長岡技科大のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)を半遠隔利用しました。豊田技術専門職員と上野技術職員が企業の研究者とTV会議システムで対話しながら分析を実施しました。

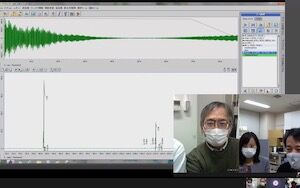

長岡技科大の大学院の講義(担当:田中久仁彦准教授)において、本事業で設置した機器の遠隔操作システムを活用しました。zoomで遠隔講義を受講している学生に向けてレーザーラマン分光光度計(JASCO/NRS-7200)の操作画面を配信し、分析の様子や得られる結果などについて講義しました。

長岡技科大で開催されたオンライン講習会「テレワークの基礎と応用」において、齊藤信雄准教授が「IoTを利用した機器の遠隔利用」と題した講義を行いました。講義の中で、本事業および本事業で設置した遠隔操作システムについての説明もあり、続いて各担当者がリレー形式で機器の説明を行う「オンライン機器見学会」を行いました。

長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/Smart Lab)に新たに導入したオプションについての講習会を開催しました。株式会社リガクの方を講師としてお招きし、豊田技術専門職員と上野技術職員が講習を受け、その様子を録画しました。録画にはスマートグラスも利用して装置の内部まで録画を行いました。今後の講習などに用いることで利用拡大を図ります。

長岡技科大の大学院の講義(担当:松原浩教授)において、本事業で設置したグロー放電発光分析装置(Horiba/GD-Profiler2 )の遠隔操作システムを活用しました。zoomで遠隔講義を受講している学生に向けて、画面共有機能を用いて機器の操作画面を配信しながら、実際の分析の様子や得られる結果などを講義しました。

今年度は各高専の機器に遠隔操作システムを構築し、長岡技科大から各高専の機器の遠隔利用を行っていく予定です。まずは長岡高専の電界放出形走査電子顕微鏡(Zeiss/ULTRA55)の半遠隔操作の実証実験を行いました。zoomを用いて観察画面を共有し、技科大-高専の教員が対話しながら協働的に分析を進めることが可能であることを確認しました。

6月19日に引き続き、長岡技科大のICP発光分光分析装置(Shimadzu/ICPE-9820)(国立大学経営改革促進事業により導入)の操作講習会を開催しました。講習の様子を学内の教職員や学生ならびに実施機関の鶴岡・群馬・函館高専にzoomにて配信しました。

長岡技科大の原子吸光分光光度計(Shimadzu/AA-7000)(国立大学経営改革促進事業により導入)の操作講習会を開催しました。島津アクセスの方をお招きし、高橋技術専門職員が講習を受けている様子を学内の教職員や学生ならびに実施機関の鶴岡・群馬・函館高専にzoomにて配信しました。

6月11日に引き続き、Microsoft Teamsを用いた機器の完全遠隔操作の実証実験を行いました。実施機関の鶴岡・長岡高専から長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)の完全遠隔操作を行い、遠隔操作時に利用するIoTツールによる操作性の違いなどを確認しました。

長岡高専の島宗洋介准教授と学生が長岡技科大のレーザーラマン分光光度計(JASCO/NRS-7200)を利用しました。Microsoft Teamsを用い、長岡技科大の田中久仁彦准教授と宮正光技術職員から講習を受けた後、完全遠隔操作により自ら分析を行いました。

感染症拡大防止のために計画を変更して本機器を完全遠隔操作できるように整備しました。今回の利用により本機器の完全遠隔操作時の課題が見出されましたので、今後は遠隔地からの操作性の向上を検討していきます。

本事業の協力機関の企業が長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を半遠隔利用しました。当機器は現地利用のみを計画しておりましたが、感染症拡大防止のために計画を変更して半遠隔利用できるように整備しました。河原夏江技術専門職員がZoomを用いて企業の研究者と対話しながら分析を実施しました。

長岡技術科学大学の学生が本学の機器を利用するにあたり、本事業で設置した半遠隔及び完全遠隔操作システムを活用して高橋技術専門職員の指導を受けながら、電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)の測定・講習を行いました。

観察画面を共有し遠隔で指導を行うことで、機器室内の密集を必要最小限に抑えることが可能です。

これまでWeb会議システムとしてGI-net2(BlueJeans)やZoomを利用してきましたが、高専では遠隔授業にMicrosoft Teamsを用いていることから、Teamsを用いた機器の完全遠隔操作の実証実験を行いました。

実施機関の長岡・富山・函館高専から長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)の完全遠隔操作を行い操作性などを検証しました。

長岡技科大において、齊藤信雄准教授が本事業の協力機関外の企業からの依頼分析を行いました。zoomを用い半遠隔利用にて透過型電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)の観察画面を共有し、対話をしながら分析を進めました。

長岡技科大の学生への機器の操作方法の講習において、本事業で設置した遠隔操作システムを活用しました。講習を受ける学生はスタッフが機器を操作する様子をzoomを用いて別室で視聴します。その後、スタッフから遠隔で指示を受けながら機器の操作の練習を行います。これにより機器室内での密集を避けながらの講習を行いました。

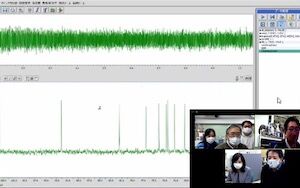

長岡技科大の大学院の講義において、本事業で設置した半遠隔操作システムを活用しました。zoomで講義を受講している学生へ向けて画面共有機能を用いて透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)の観察画面を配信し、分析の様子などを講義しました。

長岡技術科学大学の講義において、本事業で設置した半遠隔操作システムを活用しました。講義を行う教員とは別に、機器の操作をするサポートスタッフを配置し、走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000ll)の半遠隔操作の様子をzoomで配信しました。教員一人の負担が減少し、よりスムーズな遠隔講義が可能となりました。

長岡技科大の大学院の講義において、X線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)の遠隔操作システムを活用しました。zoomで遠隔講義を受講している学生に向けて、画面共有機能を用いて機器の操作画面を配信しながら、実際の分析の様子や得られる結果などを講義しました。

長岡技術科大において、本事業により設置した半遠隔操作システムを用いて透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)の依頼分析を行いました。機器室内での人の密集を避けるため、TV会議システムのZoomを用いて電子顕微鏡の画面を共有しながらオンラインでディスカッションを行い協働的に分析を進めました。遠隔操作システムを活用することにより、3密を避けながらの研究活動を支援しています。

本事業の協力機関の企業が長岡技科大のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)を半遠隔利用しました。豊田英之技術専門職員と上野悠一技術職員が企業の研究者とTV会議システムのZoomを用いて分析結果の画面を共有し対話しながら分析を実施しました。企業からの完全遠隔操作の実証実験も行いました。

コロナウイルス感染症拡大防止のために、計画を変更して機器の遠隔操作システムの整備を進めるとともに、企業から遠隔利用できるように試行実験を進めています。

函館高専の松井技術専門職員と長岡技科大の近藤技術専門職員、高橋技術専門職員がTV会議システムを利用して情報交換会を行いました。それぞれの担当装置や分析技術などを、実際に撮影したSEM写真等を画面共有しながら情報交換しました。今年度は遠方の高専から長岡技科大の機器を遠隔利用するとともに、技術職員間の技術交流なども行なっていく予定です。

お問い合わせ

分析計測センター

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電話:0258-47-9833 FAX:0258-47-9830