2022年度の実施状況

2022年度の研究機器の現地・遠隔での相互利用の状況、ならびに遠隔操作の実証実験の実施状況です。教育研究への遠隔操作システムの活用状況も掲載しています。(注記:本ページに掲載しているのは、実施した実証実験の中から、トピックスとして一部を抜粋したものです。全ての実施状況を網羅しているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。)

2022年度の実施状況

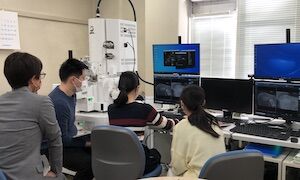

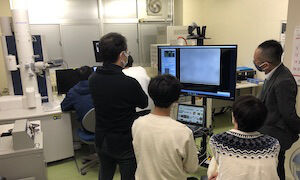

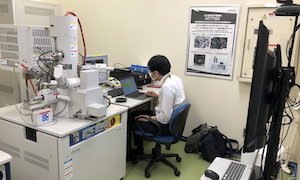

富山高専の高松准教授と学生2名が長岡技科大を訪れ、ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))を現地利用しました。

本学の古野URAと高橋技術専門職員のサポートのもと、学生らは持参したサンプルを自ら観察しました。

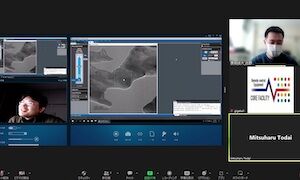

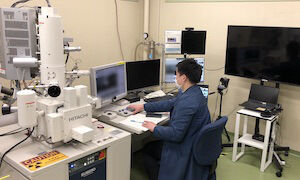

新居浜高専の新田教授と當代准教授が、長岡技科大の古野URAと共に機器の遠隔操作の実証実験を実施しました。

本学のショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))をVPN接続にてUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作が可能であることを確認しました。その後、機器の共用にあたり、機器の性能やソフトウェアについて情報交換を行いました。

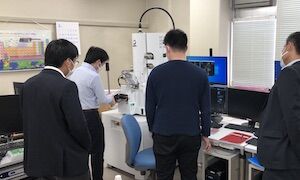

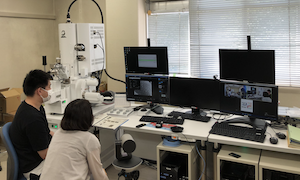

大分高専の尾形教授、徳丸助教と高橋技術補佐員が長岡技科大を訪れ、ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))を現地利用しました。

本学の古野URAのサポートのもと、試料のセット等現地での操作感を確認しました。

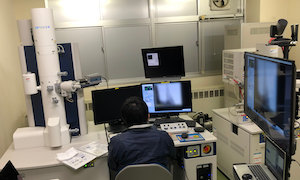

新居浜高専の當代准教授が、長岡技科大の古野URAと共に透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100Plus)の遠隔化および接続テストを行いました。

遠隔システムのセットアップの後、長岡技科大とzoomにて接続し、半遠隔が可能であることを確認しました。

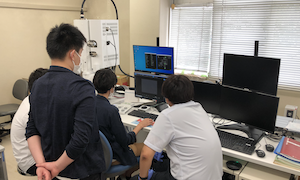

鈴鹿高専の平井教授と鈴鹿高専へ訪問した長岡技科大の古野URAが、完全遠隔操作の実証実験および分析機器の遠隔化を実施しました。

長岡技科大のショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))をVPN接続にてUSBパネルを用いた遠隔操作を行い、操作性などを確認しました。

その後、鈴鹿高専の原子間力顕微鏡(Shimazdu/SPM-8100FM)の遠隔システムを設置し、本学スタッフと共に接続テストを行いました。

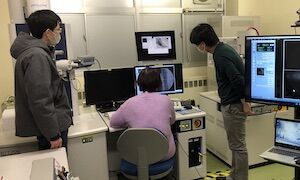

函館高専の阿部准教授と松井技術職員が長岡技科大を訪れ、透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)とウルトラミクロトーム(Leica/EM UC7)を現地利用しました。

本学の近藤技術専門員、小杉技術職員と江村技術職員のサポートのもと、自らの手で観察を行いました。

秋田高専の趙准教授が長岡技科大を訪れ、透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を現地利用しました。

本学の小杉技術職員と田中(諭)教授が対応し、意見を交わしながら分析を行いました。

鈴鹿高専の柴垣准教授と学生らが長岡技科大を訪れ、透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を現地利用しました。

本学の小松助教、小杉技術職員、江村技術職員が操作講習などを行い、学生らは先生方と議論しながら自らの手で分析を進めました。

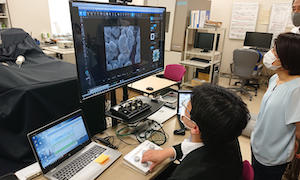

鹿児島高専の安井准教授と学生らが、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)と走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)を遠隔利用しました。

X線回折装置は本学の豊田技術専門員と江村技術職員が操作を行い、画面を共有しながら測定を行いました。

走査電子顕微鏡はVPNで接続し、鹿児島高専に設置したUSB操作パネルを用いて完全遠隔操作を行いました。本学の高橋技術専門職員による操作講習の後、学生らは自ら観察を行いました。

群馬高専の齋藤准教授が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8320)を半遠隔利用しました。

本学の古野URAが機器オペレーターを務め、議論をしながら協働的に分析を行いました。

鹿児島高専の安井准教授が、長岡技科大の蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)を半遠隔利用しました。

本学の高橋技術専門職員と古野URAが機器オペレーターを務め、zoomを用いて議論をしながら分析を進めました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員が機器オペレーターを務め、議論を交わしながら測定を進めました。

函館高専の寺門准教授が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)を完全遠隔利用しました。

寺門先生と共同研究しているベルギーのHENALLUXの教員もzoomにて参加し、遠隔操作を体験いただく場面もありました。

本学の近藤技術専門員、高橋技術専門職員、古野URAが対応し、操作説明等英語で対話をしながら進めました。

群馬高専の齋藤准教授の研究室学生が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術職員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて観察画面を共有し、対話をしながら観察を行いました。

途中、齋藤准教授もzoomに参加し、観察結果について議論を交わす場面もありました。

群馬高専の齋藤准教授が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員がオペレーターをつとめ、観察画面を共有し、議論しながら分析を行いました。

呉高専の江口准教授と大江氏が、長岡技科大の古野URAと共に機器の完全遠隔操作の実証実験を実施しました。

呉高専のナノサーチ顕微鏡(OLS4500/OLYMPUS)と長岡技科大のショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))を、VPN接続やzoomのリモートデスクトップ機能等を用い、完全遠隔操作およびUSB操作パネルの接続が可能であることを確認しました。

企業の方が長岡技科大を訪れ、実務訓練中の本学学生と共にフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)を現地利用および半遠隔利用しました。

本学の河原技術専門職員のサポートのもと、試料の前処理を行った後、zoomを用いて遠方と観察画面を共有しながら分析を進めました。

鈴鹿高専の柴垣准教授と学生が、長岡技科大のグロー放電発光分析装置(Horiba/GD-Profiler2)を半遠隔利用しました。

本学の小松助教が機器オペレーターをつとめ、観察画面を共有し、対話をしながら協働的に分析を行いました。

富山高専の袋布教授が長岡技科大を訪れ、蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)を現地利用しました。

本学の高橋技術専門職員と古野URAのサポートのもと分析を進め、その後、本学の田中諭教授も交え本事業に関する打ち合わせなどを行いました。

鈴鹿高専の柴垣准教授と学生が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の小松助教が機器オペレーターをつとめ、対話をしながら協働的に分析を行いました。

豊橋技科大の滝川教授の研究室学生が、長岡技科大のフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)を半遠隔利用しました。

本学の田中(久)教授が機器オペレーターをつとめ、観察画面を共有し対話をしながら分析を行いました。

鈴鹿高専の万谷准教授と学生が、長岡技科大の電界放出形透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100F)を半遠隔利用しました。

本学の本間(智)准教授と研究室学生が機器を操作し、zoomを用いて測定画面を共有しながら分析を行いました。

富山高専のマイクロフォーカスX線CT(inspwXio SMX-225CT FPD HR Plus型/Shimadzu)およびダイナミック微小硬度計(DUH-211S/Shimadzu)の完全遠隔操作の実証実験を実施しました。

zoomのリモートデスクトップ機能を用いた遠隔操作の他、X線CTはVPN接続による遠隔操作も行いました。VPNを用いることにより、遠隔地と直接データのやり取りが可能となり、データ量の大きな遠隔測定がより簡便に行えます。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員が機器オペレーターをつとめ、zoomを用いて測定画面を共有し議論をしながら分析を行いました。

富山高専本郷キャンパスにて岡根教授、中島准教授、小泉技術専門職員と長岡技科大より訪問した古野URAが、遠隔操作の実証実験を行いました。

インターネットの切り替え等によりVPN接続にトラブルが生じたため、本学の湯川教授が遠隔にて設定を確認し、改めて接続を行いました。

翌9日には射水キャンパスを訪問し、富山高専の伊藤講師と共に新たにVPNを設定して完全遠隔操作の準備を整えました。

鹿児島高専の山田教授が、本学に新規導入されたショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))の遠隔操作の実証実験を実施しました。

本学の古野URAが機器オペレーターを務め、VPN接続によるUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

企業が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員が機器オペレーターをつとめ、zoomを用いて測定画面を共有し、遠方より分析に立ち会っていただきました。

茨城高専の佐藤准教授と学生2名が長岡技科大を訪れ、全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を現地利用しました。

本学の小松助教と上野技術職員のサポートのもと、学生は持参したサンプルを自らセットし測定までを行いました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて観察画面を共有し議論をしながら分析を行いました。

大分高専の徳丸助教と高橋技術補佐員が、長岡技科大の高橋技術専門職員と古野URAと共に、本学に新規導入されたショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))の遠隔操作の実証実験を実施しました。

大分高専に設置したUSB操作パネルを用いて、VPN接続による完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

長野高専の百瀬准教授、長岡技科大より訪問した上野技術職員と古野URAが、本学に新規導入されたショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))の遠隔操作の実証実験を実施しました。

本学側では高橋技術専門職員がサンプルの導入などのサポートを行いました。

長野高専に設置したUSB操作パネルを用いて、VPN接続による完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

群馬高専の羽切准教授と川浦技術補佐員が、長岡技科大の高橋技術専門職員、上野技術職員、古野URAらと共に、本学に新規導入されたショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))の遠隔操作の実証実験を実施しました。

群馬高専に設置したUSB接続パネルを用いて、VPN接続による完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

函館高専の寺門准教授、長岡技科大の高橋技術専門職員と古野URAが、本学に新規導入されたショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))の遠隔操作の実証実験を実施しました。

函館高専に設置したUSB操作パネルを用いて、VPN接続による完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

また、寺門先生よりお送りいただいたサンプルを実際に観察し、本装置の性能についても確認しました。

呉高専の江口准教授と学生が長岡技科大を訪れ、ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT800(SHL))を現地利用しました。本学の古野URAのサポートのもと、サンプルのコーティングや観察を行いました。

先月より引き続き、長岡高専の内田助教が、長岡技科大の集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)を現地利用しました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて観察画面を共有し議論をしながら分析を行いました。

佐賀大学の永野准教授、新地技術専門職員、龍田技術員、森技術員、栗山技術員と本学の近藤技術専門職員、古野URAがzoomを介し、スマートグラスについての情報交換会を開催しました。

それぞれのセンターの紹介や機器共用化への取り組み等について情報交換を行なった他、近藤技術専門員が実際にスマートグラスを使用した経験を基に注意点や問題点を挙げ、今後の使用法等について議論を行うなどしました。

企業が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を現地利用および半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員が操作講習を行いながら、測定の様子をzoomを用いて共有し、議論をしながら分析を進めました。

鹿児島高専の安井准教授が、長岡技科大の蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)を半遠隔利用しました。

本学の高橋技術専門職員と古野URAがオペレーターとして機器を操作し、zoomを用いて機器画面を共有しながら測定を行いました。

長岡技科大の高橋技術専門職員、古野URAが長岡高専を訪問し、本学に新規導入されたショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 (JEOL/JSM-IT800(SHL))の遠隔操作の実証実験を行いました。

長岡高専の島宗准教授と共に、設置したUSB操作パネルを用いて、VPN接続による完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

長岡高専の内田助教が、長岡技科大の集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)および透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を現地利用しました。

長岡高専の青柳教授もzoomにて参加し、操作画面を共有し議論をしながら協働的に観察を行いました。

1日より引き続き、長岡高専の内田助教が長岡技科大の集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)を現地利用しました。

長岡高専の青柳教授は時折zoomにて参加し、操作画面を共有し議論をしながら協働的に観察を行いました。

長岡高専の内田助教が長岡技科大を訪れ、本学の集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)および透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を現地利用しました。

長岡高専の青柳教授もzoomにて参加し、操作画面を共有し議論をしながら協働的に観察を行いました。

長岡高専の青柳教授、内田助教、学生が長岡技科大を訪れ、集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)を現地利用しました。

今回調整した試料は、本学の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)にてさらに観察を行う予定です。

お問い合わせ

分析計測センター

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電話:0258-47-9833 FAX:0258-47-9830