2023年度の実施状況

2023年度の研究機器の現地・遠隔での相互利用の状況、ならびに遠隔操作の実証実験の実施状況です。教育研究への遠隔操作システムの活用状況も掲載しています。(注記:本ページに掲載しているのは、実施した実証実験の中から、トピックスとして一部を抜粋したものです。全ての実施状況を網羅しているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。)

2023年度の実施状況

5日から引き続き、企業の方が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員が機器オペレーターをつとめ、測定画面を共有し対話をしながら分析を進めました。

企業の方が長岡技科大を訪れ、全自動光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を現地および半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員のサポートのもと、測定の様子をzoomを用いて共有し、議論をしながら分析を進めました。

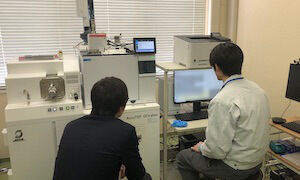

大分高専の稲垣准教授が長岡技科大を訪れ、熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計(JEOL/JMS-T200GC Accu TOFGCx-plus)を現地利用しました。

本学の上野技術専門職員のサポートのもと、分析を進めました。

秋田高専の趙准教授が、長岡技科大の電界放出形透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100F)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術専門職員と江村技術職員が機器オペレーターを務め、観察画面を共有し対話をしながら分析を進めました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)と走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)を遠隔利用しました。

高橋技術専門職員が走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)の操作説明を行い、学生がVPN接続によりUSB操作パネルを用いて完全遠隔操作で観察を行いました。また、江村技術職員がX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)の機器オペレーターを務め、対話をしながら測定を進めました。

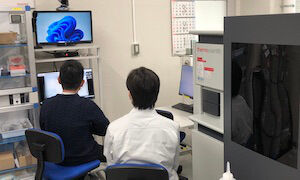

函館高専の松井技術職員が長岡技科大を訪れました。

本学の走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)について、近藤技術専門員、高橋技術専門職員から講習を受けひと通り操作をした後、分析計測センター内の遠隔操作室から完全遠隔操作も行いました。

その後江村技術職員も交え、![]() オンラインワークショップなども含めた、装置の遠隔利用について情報交換が行われました。

オンラインワークショップなども含めた、装置の遠隔利用について情報交換が行われました。

大分高専の稲垣准教授が、長岡技科大の熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計(JEOL/JMS-T200GCx-plus)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員が機器オペレーターをつとめ、測定画面を共有し対話をしながら分析を進めました。

鹿児島高専の安井准教授が、長岡技科大の蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)とX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)を半遠隔利用しました。

本学の吉田技術職員と江村技術職員が機器オペレーターをつとめ、測定の条件や結果をリアルタイムに共有し対話をしながら分析を進めました

茨城高専の安藤講師が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の小松助教と上野技術専門職員が機器オペレーターをつとめ、議論をしながら協働的に分析を進めました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)と蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)を半遠隔利用しました。

本学の江村技術職員、吉田技術職員と古野URAが機器オペレーターをつとめ、対話をしながら協働的に分析を行いました。

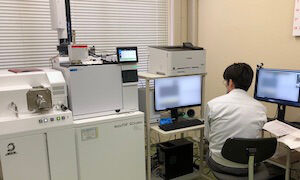

大分高専の稲垣准教授が長岡技科大を訪れ、熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計(JEOL/JMS-T200GC Accu TOFGCx-plus)を現地利用しました。

本学の上野技術専門職員のサポートのもと、分析を進めました。

富山高専の津森教授が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術専門職員と江村技術職員が機器オペレーターをつとめ、対話をしながら分析を進めました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)を完全遠隔利用しました。

本学の高橋技術専門職員から操作説明がされた後、学生らは自らの手で操作し観察を行いました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員が機器オペレーターをつとめ、対話をしながら測定を進めました。

同志社大学から、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8320)を半遠隔利用しました。

本学の小松助教が機器オペレーターをつとめ、議論をしながら協働的に分析を行いました。

新潟大学の齋藤准教授が、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)を半遠隔利用しました。

高温測定オプションを使用し、本学の豊田技術専門員と江村技術職員が機器オペレーターをつとめ、対話をしながら測定を進めました。

東工大の松谷上席技術専門員と佐藤技術職員が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用および完全遠隔操作の体験をしました。

本学の近藤技術専門員と上野技術専門職員が機器オペレーターを務め、対話をしながら分析を進め、技術交流も行われました。

長岡高専の青柳教授と学生が、長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を現地利用しました。

本学の河原技術専門職員のサポートのもと、測定条件等検討しました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて測定画面を共有し議論をしながら分析を進めました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Fisher Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて測定画面を共有し議論をしながら分析を進めました。

東海大学理系教育センターの藤井准教授が、長岡技科大の紫外可視近赤外分光光度計(JASCO/V-770)を半遠隔利用しました。

本学の吉田技術職員が機器オペレーターを務め、zoomにて測定画面を共有し議論をしながら分析を進めました。

鹿児島高専の安井准教授が、長岡技科大の蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)を半遠隔利用しました。

本学の古野URAと吉田技術職員が機器オペレーターを務め、zoom用いて会話をしながら協働的に分析を行いました。

長岡高専において、関東甲信越地区技術職員研修会が開催され、その中で本事業で設置した遠隔システムを利用したデモンストレーションが行われました。

長岡高専の島宗准教授と参加技術職員らが、本学の古野URAのサポートのもと走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)を完全遠隔操作しました。

同志社大学の大谷教授が長岡技科大を訪れ、分光蛍光光度計(JASCO/FP-8550)および全自動光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)、イオン化エネルギー測定装置(BUNKOUKEIKI/BIP-KV100J)を利用しました。

本学の小松助教、上野技術専門職員、吉田技術職員のサポートのもと、遠方にいる学生とzoomを用いて測定画面を共有し講義も交えつつ分析を行いました。

企業の方が長岡技科大を訪れ、フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)を現地利用しました。

本学の河原技術専門職員のサポートももと、分析を進めました。

新潟大学の齋藤准教授が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に分析を進めました

長岡高専の島宗准教授と学生が、長岡技科大のレーザーラマン分光光度計(JASCO/NRS-7200)を現地利用しました。

本学の上野技術専門職員がサポートし、議論をしながら分析を進めました。

函館高専の学生実験授業において、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)の完全遠隔操作体験を行いました。

本学の近藤技術専門員が、長岡技科大および電子顕微鏡についての講義を行い、その後、函館高専の松井技術職員の補佐のもと、4名の学生はUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作をそれぞれ体験しました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、本学の走査電子顕微鏡(JSM-IT200/JEOL)を完全遠隔利用しました。

本学の古野URAが操作説明を行い、学生らは鹿児島高専に設置したUSB接続パネルを用いて観察を行いました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、長岡技科大の蛍光X線分析装置(ZSX Primus ll/Rigaku)を半遠隔利用しました。

本学の高橋技術専門職員と古野URAが機器オペレーターを務め、測定データを共有し対話をしながら分析を進めました。

企業の方が長岡技科大を訪れ、蛍光X線分析装置(ZSX Primus ll/Rigaku)を現地利用しました。

本学の高橋技術専門職員のサポートのもと、試料調整および測定を行いました。

新潟大学の狩野准教授が、長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術専門職員が機器オペレーターをつとめ、zoomを用いて測定画面を共有し、議論を交わしながら協働的に分析を進めました。

お問い合わせ

分析計測センター

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電話:0258-47-9833 FAX:0258-47-9830