カーボンニュートラル社会に向けて・・燃料電池の基本部材を研究 – 白仁田 沙代子

物質生物系 准教授 白仁田 沙代子

令和2年10月に臨時国会で行われた「2050年カーボンニュートラル宣言」により、ニュースなどで「カーボンニュートラル」という言葉を見聞きする機会が増えたのではないでしょうか。これは温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを意味しています。この実現へのカギとなるのが、「水素(H₂)」です。水素は石油や石炭などと異なり、利用時に温室効果ガスを排出しないクリーンなエネルギーであり、その実用化が注目されています。

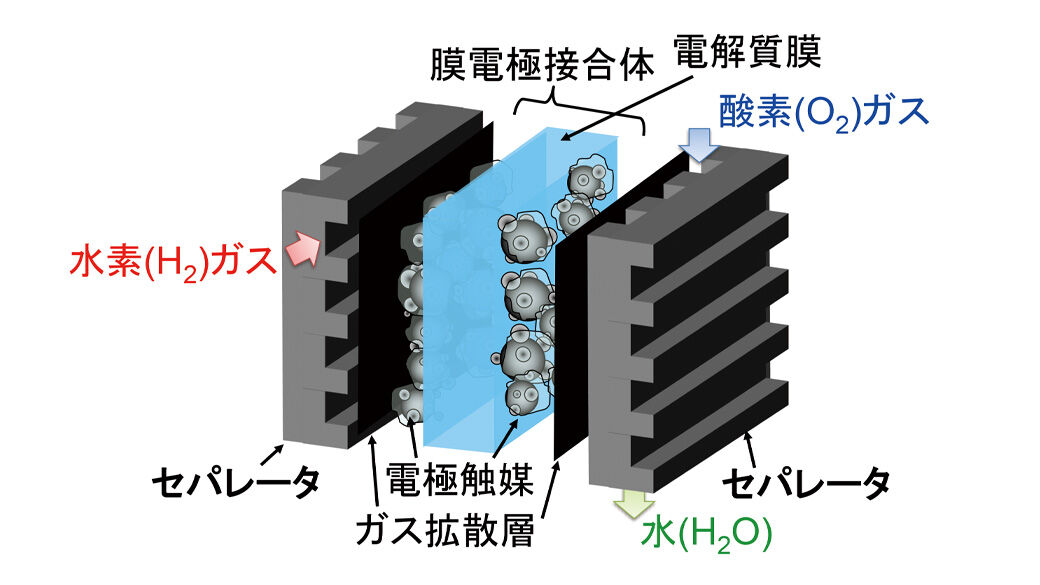

この水素と空気(正確には空気中の酸素)から発電することができるのが燃料電池です。皆さんも水を電気分解すると水素と酸素が出てくるというのは理科の実験で見たことがあると思います。この逆反応を利用して発電することができるのが燃料電池になります。ただ、水と酸素を直接、混合すると爆発的反応が進行してしまうため、電解質膜と電極触媒を一体化した膜電極接合体と呼ばれるものを用いて、水素と酸素を別々に供給し、膜電極接合体の両側で反応させ、水を生成することで発電します(図1)。そのために必要になってくる部材の一つが集電機能を持つセパレータです。

しかしながら、この燃料電池内は酸性環境かつ高電位がかかるため金でも容易に溶解(腐食)してしまい金属材料にとっては非常に過酷な環境です。そのために、家庭用の燃料電池ではカーボン材料が使われていますが、自動車などの移動体への搭載には軽量に加え、振動や機械的な衝撃にも耐える必要がありステンレス鋼などの金属材料をいかに金よりも高耐食化できるかが鍵になってきます。

当研究室では窒素熱処理(図2)を用いてステンレス鋼をさらに溶けにくく安定な材料への改質を目指して研究を進めています。昨年度より国立研究開発法人科学技術振興機構の革新的GX技術創出事業(GteX)のプロジェクトに採択されました。この技術はSDGsのゴール7と9への貢献につながると信じ、推進してまいります。

白仁田 沙代子 Shironita Sayoko

物質生物系 准教授