生物-機械融合システムの創製を目指して – 庄司 観

機械系 准教授 庄司 観

生物は、柔軟・自己治癒能力・化学エネルギー駆動など、従来の機械にはない非常に魅力的な機能を有しています。そこで、バイオセンサやバイオロボットなど生体材料と機械材料を組み合わせたバイオハイブリッドシステムが開発されています。一方、従来報告されているバイオハイブリッドシステムにおいては生物や機械が本来持っている性能を引き出せてはいないという課題が存在します。

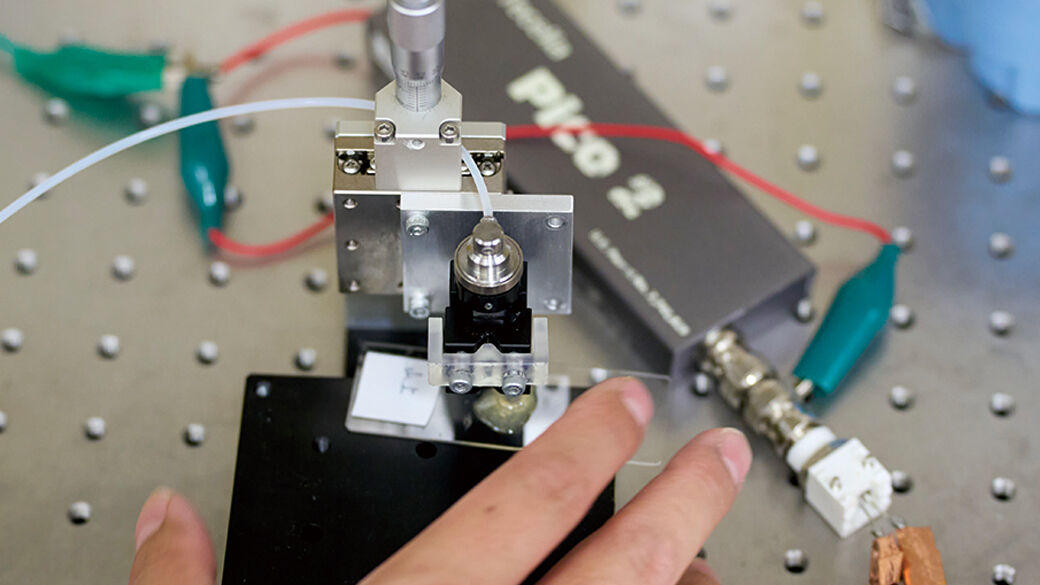

そこで私たちの研究グループでは、生物と機械を繋ぐインターフェイスが上手くデザインされていないことがその原因であると考え、生物と機械を繋ぐ様々なインターフェイスを開発することで新たなバイオハイブリッドシステムの創製を目指しています。具体的には、生体中に含まれる化学エネルギーを電気エネルギーに変換可能なバイオ燃料電池(エネルギーインターフェイス)を開発することで自己発電型の昆虫ロボット(図1.ゴキブリの写真)を実現しています。本エネルギーインターフェイスを使うことで、昆虫に搭載した電子機器を駆動させるための外部電源が不要となり、理想的には昆虫が生きている間、半永久的に発電し続けることが可能となります。昆虫ロボットは、人間が入り込めない場所の探索ロボットとして災害現場での人命探査や環境モニタリングロボットとしての応用が期待されていますが、電池寿命の短さが応用に向けたボトルネックとなっていました。本研究により、長時間駆動可能な昆虫ロボットが開発されることで、昆虫ロボットの実用化に繋がると考えています。

さらに現在は、細胞の1分子制御技術の確立を目指し、細胞から放出される化学シグナルを電気シグナルに変換可能な情報通信インターフェイスを開発することで新たな細胞観察・刺激手法を提案しています。将来的にはこれらの生物-機械インターフェイスを応用することでSFの世界にしか存在しえなかったサイボーグのようなバイオハイブリッドシステムの実現を目指します。

庄司 観 Shoji Kan

機械系 准教授

- 2019年4月 - 2020年1月シンシナティ大学 海外特別研究員

- 2017年11月 - 2020年1月シンシナティ大学 客員研究員

- 2016年4月 - 2019年3月東京農工大学 日本学術振興会特別研究員(PD)