火災の科学現象を解き明かし被害を防ぐ – 鈴木 正太郎

システム安全系 教授 鈴木 正太郎

Q. 火災の科学現象とは?

火災では燃焼という物理的・化学的な現象が起こります。燃焼には、さまざまな形態や段階があり、さらに多くの現象に分類されます。火災の観点から特に重要な現象としては、着火や燃え拡がり、消火といったものが挙げられます。これらの現象を解き明かすためには、様々な工学分野、例えば反応動力学や熱力学、流体力学、伝熱工学などの知識を複合的に用いる必要があります。

Q. どんなことを調べているの?

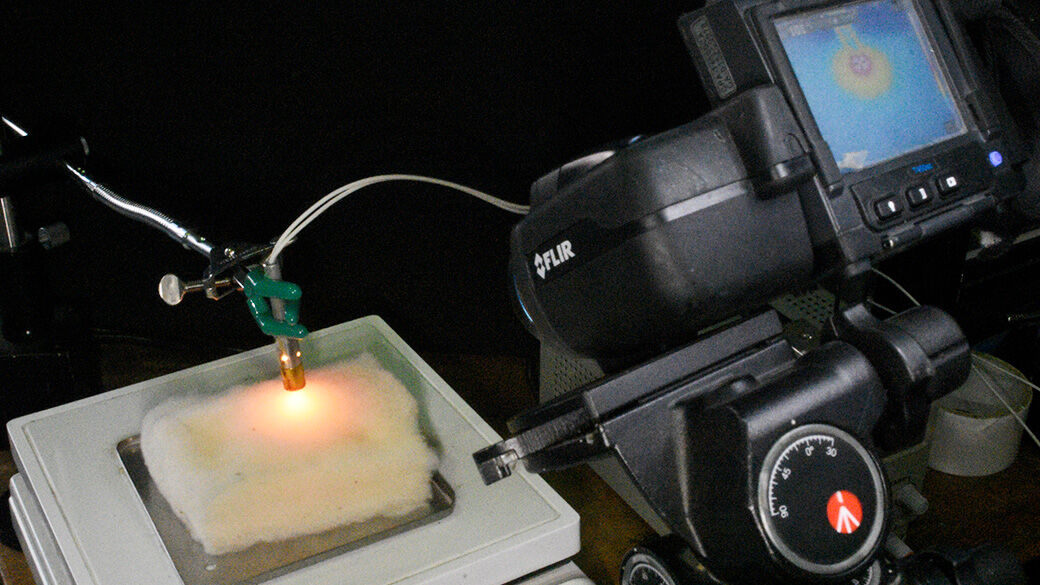

解き明かすべき現象は様々ですが、我々の研究室では現在、「燻焼」(くんしょう)と「再出火」の二つの現象に着目し、それらのメカニズムを調べています。

燻焼とは、タバコや線香が燃えるときのように、炎を上げずにくすぶる形態での燃焼のことで、無炎燃焼あるいは表面燃焼などともいわれます。一酸化炭素などの有毒ガスを生じやすく、外から見えない可燃物の内部で進行しやすいという特徴があります。現在は、布団のような綿製品の燻焼を調べており、綿に5%程度の化学繊維を加えただけで燃え止まりやすくなることがわかってきました。わずかな化学繊維の添加でなぜ燃えにくくなるのか、そのメカニズムを解明することができれば、燻焼しにくい綿製品の開発に応用できるかもしれません。

再出火というのは、消火によりいったん炎がなくなった後、残された可燃物から再び自然に炎が上がる現象のことです。この現象のために、火災の炎が消えて鎮火したと思っても、時間が経ってから再び火災が発生することがあります。これを防ぐための技術として、現在、熱ゲルの利用を検討しています。熱ゲルというのは、温度が高くなると粘度を増す物質のことです。消火用水に少量の薬剤を加えて熱ゲルとし、これを燃焼物に吹きかけて消火すれば、燃焼物の表面に粘り着いて、消火を促進するとともに再出火を防止する効果を発揮することが期待されます。再燃火災を確実に防止できるようになれば、地震時の多発火災のようなときに、消防隊が効果的に消火活動を行えるようになります。

鈴木 正太郎 Suzuki Masataro

システム安全系 教授(2025年4月現在)

- 2025年4月 - 現在 長岡技術科学大学 システム安全系 教授

- 2007年4月 - 2025年3月 長岡技術科学大学 機械系 准教授

- 2002年4月 - 2007年3月 長岡技術科学大学 助教授

- 1999年9月 - 2002年3月 長岡技術科学大学 助手

- 1996年4月 - 1999年8月 東京大学 助手