テラヘルツ領域における半導体の新機能をナノ構造のデザインで引き出す – 鵜沼 毅也

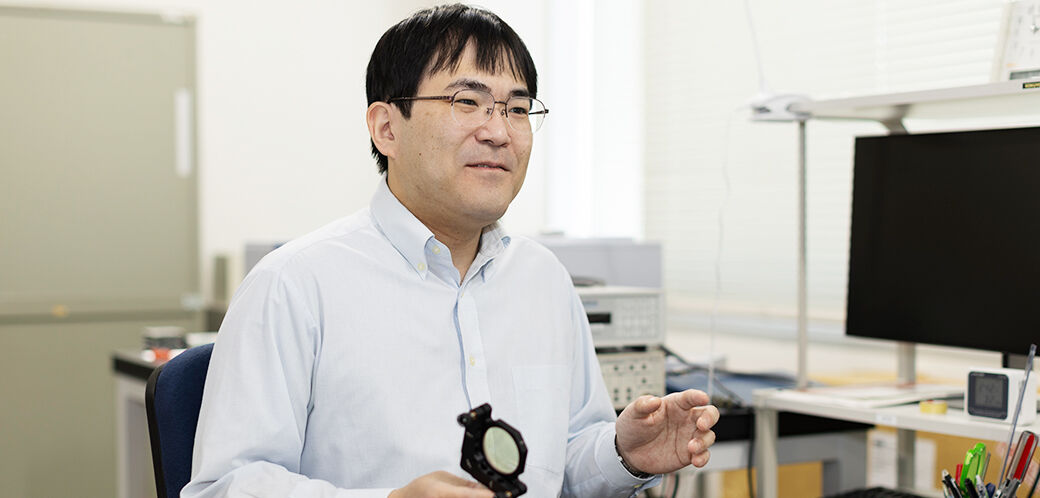

電気電子情報系 教授 鵜沼 毅也

Q. テラヘルツ領域とは何ですか?

電磁波の中で電波と光の中間にあたり、0.1~10THz(テラヘルツ)の周波数を持つ領域のことです。テラヘルツ電磁波は、高速無線通信や非破壊透視検査への応用で期待されており、特に今世紀に入ってから非常に活発に研究されています。しかし、身の回りに普及している電波や光に比べるとテラヘルツ領域ではデバイス技術が未成熟であり、様々な応用装置が大型で高価になってしまう傾向にあります。そこで私は、この領域に小型で安価な半導体デバイスを確立することを目指しています。

Q. ナノ構造がなぜ重要なのですか?

固体材料の電気的性質や光学的性質を主に決めている電子は、波として材料の内部を運動しています。半導体における電子の波長はナノメートル(nm)程度なので、例えば2種類の半導体材料をナノメートルの周期で切り替えた構造(超格子)をデザインすると、電子の運動を制御し新たな機能性を引き出すことができます。私は、このようなナノ構造に室温でテラヘルツ電磁波を増幅する機能があることを、2016年に世界で初めて実証しました。手のサイズでテラヘルツ領域を広くカバーできるような半導体レーザーを作るために、増幅機能の制御に関する研究を現在進めています。

Q. 研究にはどのような手法を使っていますか?

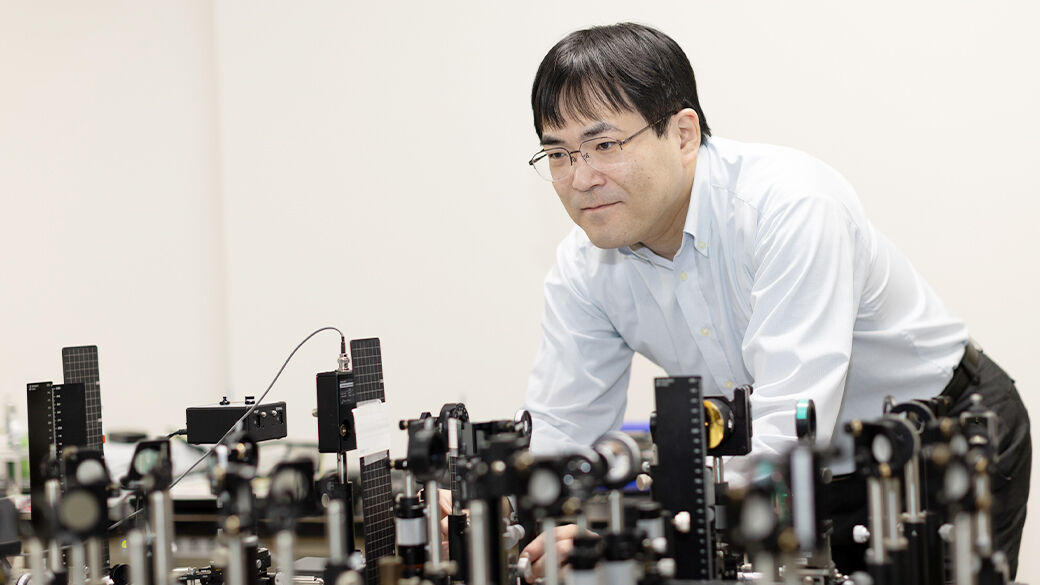

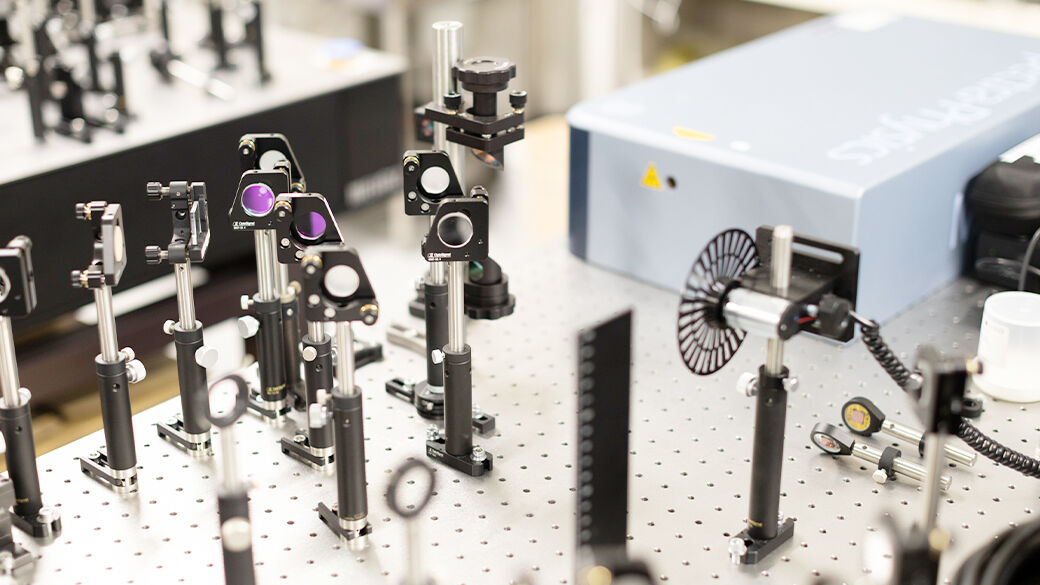

ナノ構造の中で電子がどのような状態になるか、機能的にどのような利点を持つかを予測するために、ナノ構造のパラメータ(サイズや材料)を変化させながら物理の基本法則に基づいたシミュレーションを行います。また、機能性を実測する際には、写真のような自作の「超高速オシロスコープ」を活用しています。この装置は、見た目では通常のオシロスコープと異なりますが、非常に短い光パルスをトリガーにしているため似た原理で約千倍速く動作し、テラヘルツ電磁波の電場が高速に振動する様子を時間波形として測定できます。

ナノの世界をシミュレートしたり、電磁波の電場を可視化したり、通常目に見えないものを見えるようにしながら半導体の新機能を引き出す工夫をする点に楽しさがあると思います。

鵜沼 毅也 Unuma Takeya

電気電子情報系 教授(2025年4月現在)

- 2024年10月 - 現在 長岡技術科学大学 電気電子情報系 教授

- 2014年11月 - 2024年9月 長岡技術科学大学 准教授

- 2007年5月 - 2014年10月 名古屋大学 工学研究科 マテリアル理工学専攻 応用物理学分野 助教

- 2005年4月 - 2007年4月 日本学術振興会特別研究員(PD) 研究員