地域防災実践研究センター

センター長 挨拶

2021年9月、本学の技学の精神をもとに防災研究の拠点となる「地域防災実践研究センター」が設立されました。当センターは本学でこれまで培われてきた種々の研究・技術のシーズを「防災」をキーワードとして結集し、自治体や企業、研究機関と協力して社会に実装することを目標にしています。

近年わが国では全国的に自然災害が激甚化し、台風や豪雪などによって倒木等を原因とする数日間にわたる交通・電力の遮断などの深刻な被害が、これまで予想もしなかった頻度で発生しています。2021年、2022年の新潟県の豪雪においても大きな被害が発生し、ライフラインの確保と復旧が大きな課題となっていました。

こうした各地域の課題に、当センターは、過去の災害経験や各種データをもとに、本学の専門的知見を活かし、新潟県や長岡市をはじめとする自治体、そして防災・減災に関する研究機関、電力・通信関連企業など多種多様な機関と連携し取り組んでまいります。すでに強力な産官学の連携を活かし、新潟県や長岡市のご協力のもと、本学の防災・減災の研究シーズと地域の企業のニーズのマッチングを成立させ、研究成果を非常に短期間で商品化し社会実装を実現した例も出てきており、多方面から注目されています。

今後も、先導的な研究成果を社会実装につなげる「知の実践」に努めるとともに、産官学の「地域連携」によって、防災の核となる人材育成や情報共有のためのデータプラットフォームの構築を行い、地域の防災研究拠点として自然災害に強いまちづくりに貢献していきたいと存じます。

皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

2023年4月1日

地域防災実践研究センター長 三浦 友史

設立の趣旨

本学は、これまでの防災に係る諸活動を踏まえ、学内設備を有効活用し、防災に係る様々な研究を産学官連携にて実施するとともに、開発された技術の社会実装に関する実データを取得する場所を整備する「地域防災実践研究センター」構想を策定しました。

この研究センターは、防災の経験や知識、研究成果を集約・融合し、新潟県における防災の「知の実践拠点」としての基本機能と、水害に強い場所に立地し、通信や先端設備が既に存在する本学の利点を活かし、将来は地域の緊急時対応の「地域連携拠点」としての付帯機能も想定しています。

主な関係機関との連携

- 東京電力ホールディングスとの締結(令和2年2月3日)

- 新潟県との締結(令和3年1月21日)

- 新潟大学との締結(令和3年3月15日)

- 防災科学技術研究所雪氷防災研究センターとの締結(令和3年3月26日)

- 中越防災安全推進機構との締結(令和3年9月9日)

概要

本センターは、学内共同教育研究施設として、自然災害に対する防災・減災に関する技術の実践研究及び産学官連携事業を推進し、地域防災実践研究による技術革新の基盤を創成するとともに、SDGsの達成に向け自然災害に強いまちづくりに貢献することを目的としています。

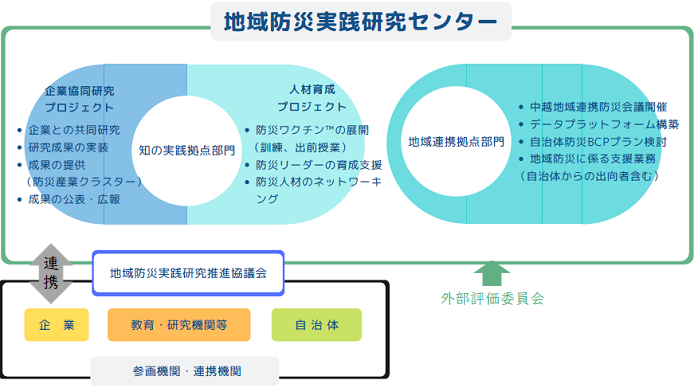

体制図

知の実践拠点部門

自然災害に対する防災・減災に関する技術の実践研究と成果の公表および防災に関する人材育成に関することを行う。

地域連携拠点部門

産学官連携による自然災害に対する防災・減災に関する情報共有体制の構築、地域防災啓発活動及び災害時における支援機能に関することを行う。

報道実績

令和7年11月14日更新

地域防災実践研究センター概要パンフレット

構成員

- センター長

-

三浦友史(電気電子情報系 教授)

- 副センター長

-

上村靖司(機械系 教授)

- 知の実践拠点部門 部門長

-

三浦友史(電気電子情報系 教授)

- 知の実践拠点部門 構成員

-

- 山口隆司(技術科学イノベーション系 教授/技術開発センター長)

- 池田隆明(環境社会基盤系 教授)

- 宮崎敏昌(電気電子情報系 教授)

- 地域連携拠点部門 部門長

-

上村靖司(機械系 教授)

- 地域連携拠点部門 構成員

-

- 岩橋政宏(電気電子情報系 教授)

- 湯川高志(情報・経営システム系 教授)

地域防災実践研究センター規則

お問い合わせ

地域共創課 地域共創推進係

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電話:0258-47-9298 FAX:0258-47-9900 メール:chiiki@jcom.nagaokaut.ac.jp