2021年度の実施状況

2021年度の研究機器の現地・遠隔での相互利用の状況、ならびに遠隔操作の実証実験の実施状況です。教育研究への遠隔操作システムの活用状況も掲載しています。(注記:本ページに掲載しているのは、実施した実証実験の中から、トピックスとして一部を抜粋したものです。全ての実施状況を網羅しているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。)

小山高専の植田特命助教と西井准教授、長岡技科大より訪問した中田特任講師と古野URAが、小山高専の機器の遠隔システムの設置および接続テストを行いました。

小山高専の触針式表面形状測定装置(Bruker/Dektak-XT)と示差走査熱量計(Rigaku/ThermoPlusEVO2 DSCvesta)の半遠隔システムをセットアップした後、長岡技科大のスタッフと共に接続テストを行いました。

また、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000)のzoomを用いた完全遠隔操作も体験いただきました。

呉高専の江口准教授と、長岡技科大より訪れた中田特任講師、古野URAが機器の遠隔化および接続テストを行いました。

呉高専の走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000)とマスクレス露光装置(HEIDELBERG INSTRUMENTS/MLA-150)の遠隔システムのセットアップを行なった後、長岡技科大からzoomを用いて完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

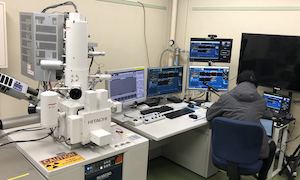

長野高専の百瀬准教授と大平技術専門職員、長岡技科大より訪問した中田特任講師と古野URAが長野高専のX線回折装置(Rigaku/SmartLab)と走査電子顕微鏡(Hitachi/SU3500)の遠隔化および接続テストを行いました。

長野高専にて機器のセットアップを行なった後、本学のスタッフと共にzoomを用いて完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

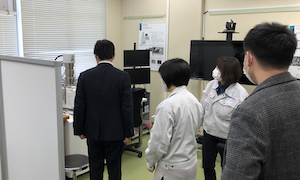

鹿児島高専の山田教授と安井准教授が長岡技科大を訪れ、本学の田中准教授、古野URAと共に本事業や分析について打ち合わせを行いました。

その後、本学の近藤技術専門員、河原技術専門職員、高橋技術専門職員の案内で、分析計測センター内の見学や、普段遠隔にて利用されているX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)に実際に触れ、データ解析を行いました。

大分高専の尾形教授、木村技術専門職員と高橋技術補佐員が、長岡技科大より訪問した中田特任講師、古野URAらとともに、大分高専の機器の遠隔化を行いました。

走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000)を長岡技科大から完全遠隔にて操作が可能であることを確認し、他に粉体流動性分析装置(FreemanTechnology/FT4 Powder Rheometer)、画像式粒度分布測定装置(MalvernPanalytical/Morphologi4)、レーザ回折式粒子径測定装置(MalvernPanalytical/Mastersizer 3000)の半遠隔システムの設置を行いました。

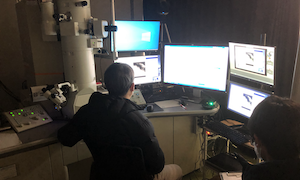

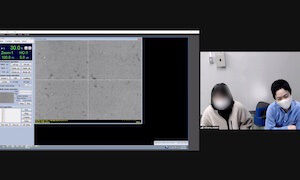

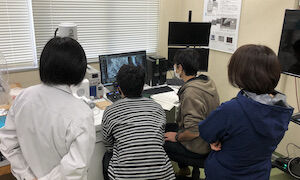

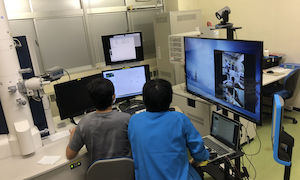

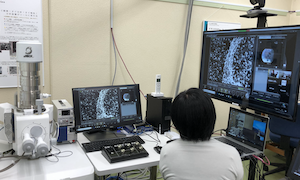

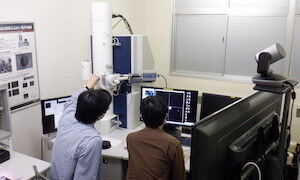

新居浜高専の坂本助教と学生が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術職員とPhuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察を行いました。

「![]() さくらサイエンスプログラム」におけるさくら招へいプログラム代替オンライン交流において、本学の河原教授は、『階層的ネットワークポリマーの創製』を目的として、インド工科大学カラグプール校のSantanu Chattopadhyay教授らとオンラインで交流しました。

さくらサイエンスプログラム」におけるさくら招へいプログラム代替オンライン交流において、本学の河原教授は、『階層的ネットワークポリマーの創製』を目的として、インド工科大学カラグプール校のSantanu Chattopadhyay教授らとオンラインで交流しました。

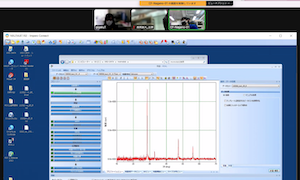

本事業で遠隔化した本学の核磁気共鳴装置(JNM-ECA400/JEOL)を活用し、測定方法や測定結果をリアルタイムで共有しました。

本プログラムを通じて、両校の学生が共同研究を実施することにより交流を深めることができました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の上野技術職員が機器オペレーターを務め、測定したデータについて議論し解析を行いました。

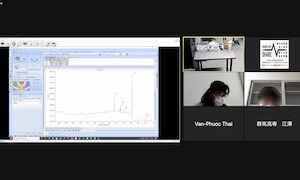

茨城高専の佐藤准教授と学生が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

本学の小松助教が事前に測定したデータの解析画面をzoomを用いて共有し、上野技術職員も同席して活発に議論を交わしました。

鹿児島高専の安井准教授が、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)と走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を完全遠隔利用しました。本学の古野URAが機器オペレーターを務め、齊藤(信)准教授も時折サポートしながら測定を行いました。

業が、長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を半遠隔利用しました。

本学の河原技術専門職員が機器オペレーターを務め、対話をしながら測定データの確認等行いました

企業が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

企業へ実務訓練中の学生が長岡技科大を訪れ本学の上野技術職員とともに分析を行い、zoomを用いて企業の方にオンラインにて立ち会っていただきました。

鹿児島高専の山田教授、安井准教授と長岡技科大の豊田技術専門職員、古野URA、齊藤(信)准教授が、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)の完全遠隔操作の実証実験を行いました。

鹿児島県長島町役場より移設した遠隔システムを用い、鹿児島高専から完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

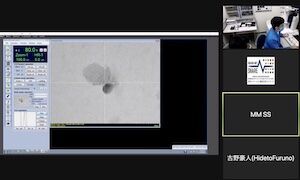

鈴鹿高専の万谷准教授と学生が、長岡技科大の電界放出形透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100F)を半遠隔利用しました。

本学の本間(智)准教授と学生が機器を操作し、対話をしながら協働的に分析を行いました。

新居浜高専の真中講師が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術職員が機器オペレーターを務め、本学の中田特任講師もzoomに参加し、意見を交わしながら協働的に分析を行いました。

長岡高専に新規導入された走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)と卓上走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000Plus)の遠隔化および接続テストを行いました。

長岡高専の島宗准教授、本学より訪問した中田特任講師、高橋技術専門職員、齊藤(信)准教授が機器やサーバーのセットアップを行い、その後、本学の古野URAやスタッフらと共に完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

八戸高専の田口助教が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術職員が機器オペレーターをつとめ、対話をしながら協働的に測定を行いました。

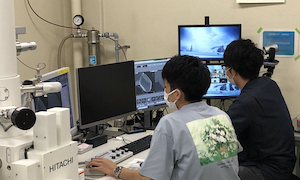

長岡高専の青柳教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000 ll)を利用しました。

学生2名が本学へ訪れ、本学の古野URAと齊藤(信)准教授のサポートのもと試料導入から測定まで自ら行い、青柳教授はzoomにて参加し対話をしながら分析を進めました。

長野高専へインターン中の本学学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を完全遠隔利用しました。

長野高専の岡田教授、柳澤准教授、百瀬准教授、本学の南口教授もzoomに参加し、対話をしながら観察を行いました。

富山高専の津森教授と学生が、長岡技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔および完全遠隔利用しました。

本学の古野URAが機器オペレーターを務め、対話をしながら測定を行いました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を完全遠隔利用しました。

本学の近藤技術専門員と高橋技術専門職員が機器オペレーターを務め、時折サポートしながら分析を進めました。

企業が、長岡技科大の卓上走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-6000Plus)と電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。

企業へ実務訓練中の本学学生が現地を訪れ、本学の近藤技術専門員、高橋技術専門職員、古野URA、齊藤(信)准教授のサポートのもと測定を行い、その様子をzoomを用いて確認していただきました。

函館高専の寺門准教授、阿部准教授、松井技術職員が長岡技科大を訪れ、同日来学された富山高専の方々と共に分析計測センターを見学された後、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)、卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)、X線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)、3Dレーザーラマン分光光度計(Tokyo Instruments/Nanofinder FLEX)を現地利用しました。

本学の近藤技術専門員、豊田技術専門職員、高橋技術専門職員、上野技術職員のサポートのもと、測定を行いました。

富山高専の袋布教授、豊嶋准教授と学生らが長岡技科大を訪れ、同日来学された函館高専の方々と共に分析計測センターを見学された後、本学の蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)と電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を現地利用しました。

本学の古野URAと齊藤(信)准教授のサポートのもと測定を行いました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を半遠隔利用しました。

本学の河原技術専門職員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて条件等打ち合わせをしながら測定を進めました。

鶴岡高専の森谷准教授と学生が、長岡技科大より訪れた齊藤(信)准教授、古野URAとともに、長岡技科大のイオン化エネルギー測定装置(BUNKOUKEIKI/BIP-KV100J)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。

本学の学生が機器オペレーターをつとめ、試料導入や操作のサポートを行いました。

新居浜高専の真中講師が、長岡技科大のイオンミリング(Hitachi/IM4000Plus)と電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員が機器オペレーターをつとめ、中田助教もzoomに参加し、対話をしながら分析を進めました。

鹿児島高専の安井准教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を完全遠隔利用しました。本学の高橋技術専門職員が機器オペレーターを務め、VPN接続を用い遠隔地から機器を直接操作して観察を行いました。

八戸高専の田口助教が長岡技科大を訪れ、イオンミリング(Hitachi/IM4000Plus)と電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)を現地利用しました。

本学の小杉技術職員のサポートのもと、試料調整および分析を行いました。共同研究をしている本学の磯部教授の研究室学生が同席した他、八戸高専の高専生と秋田高専の辻技術職員もzoomにて参加しました。

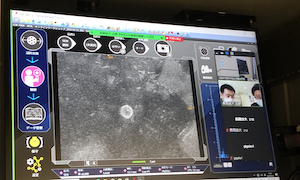

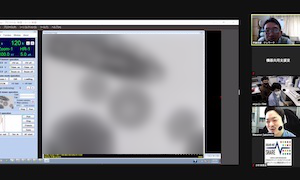

久留米高専の講義において、佐々木助教が長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を完全遠隔利用しました。講義の中で、本学の南口教授と齊藤(信)准教授が長岡技科大や遠隔利用について紹介し、その後高専生が実際に装置の完全遠隔操作を体験しました。

新居浜高専の橋本准教授が、長岡技科大の核磁気共鳴装置(JEOL/JNM ECA-400)を半遠隔利用しました。本学の河原技術専門職員と学生が機器オペレーターを務め、機器の操作および説明を行いました。

本学の河原教授もzoomにて参加し、打ち合わせ等しながら測定を進めました。

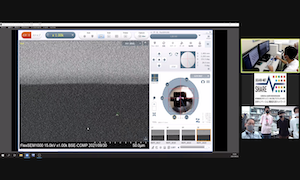

新居浜高専の新田教授と学生が、長岡技科大より訪問した齊藤(信)准教授と共に、豊橋技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8000)と本学の電界放出形操作電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)の完全遠隔操作の実証実験を実施しました。

豊橋技科大の河西技術職員および本学の古野URAがそれぞれ機器オペレーターを務め、豊橋技科大の末廣技術職員もzoomに参加し、対話をしながら観察を進めました。古野URAが完全遠隔にて豊橋技科大の電子顕微鏡を操作する場面もありました。

久留米高専の佐々木助教と学生が長岡技科大を訪れ、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000 ll)を現地利用しました。来週も久留米高専の講義の中で、完全遠隔にて利用予定です。

群馬高専の川浦技術補佐員が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を完全遠隔利用しました。

本学の豊田技術専門職員と上野技術職員が試料導入や操作の講習を行い、サポートしました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員とPhuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて対話をしながら分析を進めました。

新居浜高専の真中講師が、長岡技科大のグロー放電発光分析装置(Horiba/GD-Profiler2)を半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員と上野技術職員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて対話をしながら協働的に観察を行いました。

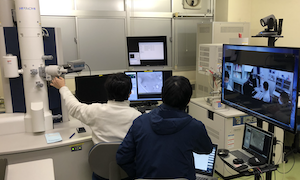

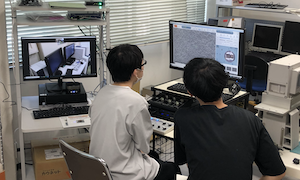

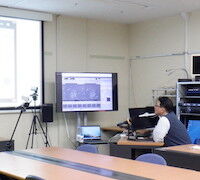

信州大学・基盤研究支援センターの中田准教授、石川技術職員と総合情報センターの長田氏が長岡技科大を訪れ、遠隔機器見学会および情報交換会が開催されました。分析計測センター内を担当技術職員とURAらが案内し、走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を例に本学で使用している遠隔システムについて紹介するとともに、別室から実際に完全遠隔操作を体験していただきました。

その後、遠方へ出張中の齊藤(信)准教授もzoomにて参加し、機器のリモート・スマート化やコアファシリティ事業について情報交換が行われました。

函館高専の寺門准教授と、長岡技科大より訪問した鈴木(達)教授、齊藤(信)准教授、古野URAらが、函館高専の機器の遠隔システムの設置および接続テストを行いました。

食品等放射能測定装置を本学の学生が実際に操作し、完全遠隔操作が可能であることを確認しました。原子吸光光度計は半遠隔化し、本学の装置担当である高橋技術専門職員もzoomに参加して情報交換を行いました。

また、![]()

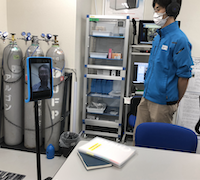

![]() テレプレゼンスロボット「Double 3」を用いて、分析計測センター内のオンライン見学もしていただきました。

テレプレゼンスロボット「Double 3」を用いて、分析計測センター内のオンライン見学もしていただきました。

長岡技科大の溝尻准教授と学生が、本学のオージェ電子分光装置(JEOL/JAMP-9500F)を半遠隔利用しました。近藤技術専門員が機器オペレーターを務め、溝尻准教授は現地にて立ち合ったりzoomにて参加し別室から確認されました。

長岡高専の青柳教授が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を半遠隔利用しました。

本学の学生が機器オペレーターを務め、分析画面を共有し対話をしながら観察を行いました。

長岡技科大の学生が、本学のオージェ電子分光装置(JEOL/JAMP-9500F)を半遠隔利用しました。近藤技術専門員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて観察画面を共有しながら測定を行いました。

富山高専の袋布教授、岡根教授、井上教授と長岡技科大より訪問した齊藤(信)准教授が、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)の接続テストを行なった後、富山高専のマイクロフォーカスX線CT(Shimadzu/inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus型)とダイナミック微小硬度計(Shimadzu/DUH-211S)に完全遠隔システムの設置および接続テストを行いました。

富山高専(本郷、射水キャンパス)ー豊橋技科大ー長岡技科大間で接続し、両技科大の電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8000、SU8230)の完全遠隔操作の実証実験を実施しました。

富山高専の布目助教、今井技術職員、専攻科学生、豊橋技科大の河西技術職員、末廣技術職員、長岡技科大の古野URA、齊藤(信)准教授が参加し、学生の研究サンプルについて学生自ら遠隔操作で観察を行いました。

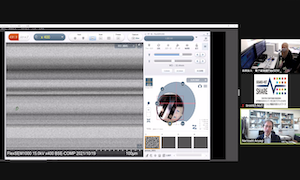

豊橋技科大とマレーシア・トゥン・フセイン・オン大学(UTHM)が「JST-SAKURA-Science Plan (on-line) 」を実施し、長岡技科大は、長岡高専の荒木教授、島宗准教授の講義に協力する形で参加しました。

本学のPhuoc博士研究員と古野URAが英語で操作説明を行い、UTHMの学生に本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)の完全遠隔操作を体験してもらいました。

SHARE事業の協力機関企業が、長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を半遠隔利用しました。

企業へ実務訓練中の本学学生が現地へ訪れ、河原技術専門職員の指導のもと直接機器を操作して測定を行い、その様子をzoomにて確認いただきました。

長岡技科大の勝部助教と学生が、本学のオージェ電子分光装置(JEOL/JAMP-9500F)を半遠隔利用しました。勝部助教はzoomにて参加し、測定の様子を別室から確認しました。

鹿児島高専の学生と、長岡技科大より訪問した齊藤(信)准教授が、鹿児島高専のICP発光分光分析装置(パーキンエルマー/Avio200 cyclon)の遠隔接続テストを実施しました。本学のICP装置担当の高橋技術専門職員が対応し、分析について情報交換も行われました。

また、鹿児島高専の流れの粒子画像流速計一式についても半遠隔化の準備が整いました。

タイのラジャマンガラ工科大学の学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を完全遠隔利用しました。もともと本学の齊藤(信)研究室と交流のある研究室であり、以前にも別の装置の完全遠隔を行なったことがあります。

本学の学生と古野技術補佐員が機器オペレーターを務め、英語で遠隔操作講習を行いました。

鈴鹿高専の平井教授、淀谷准教授、小俣講師、中川技術補佐員が、長岡技科大より訪問した小松助教、高橋技術専門職員、齊藤(信)准教授と共に、鈴鹿高専の時間飛行型質量分析計(JEOL/SpiralTOF JMS-S3000)と走査型波長分散蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus IV)の遠隔システムの設置および接続テストを行いました。

群馬高専の平教授と豊橋技科大の藤原特定教授、齊藤技術職員、早川技術職員と本学の竹中教授もzoomで参加し、遠隔操作にて実際に測定を行いました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。

本学の近藤技術専門員、豊田技術専門職員、上野技術職員が試料導入および機器オペレーターをつとめ、分析のサポートを行いました。

長岡技科大の中山教授、藤原講師らが鈴鹿高専を訪問し、鈴鹿高専の竹茂校長に対して本学の機器共用の状況を説明するとともに、GEAR5.0事業を主導されている兼松ユニットリーダー、平井校長補佐、橋本講師、高吉課長補佐と機器共用に関する打ち合わせを行いました。

その後、平井校長補佐から、鈴鹿高専のデュアルビーム加工観察装置(Hitachi/NB5000)についてご紹介いただきました。

鶴岡高専の和田准教授と学生が、長岡技科大より訪問した齊藤准教授と古野技術補佐員と共に、鶴岡高専の3Dプリンターシステム(Markforged/Onyx Pro)の遠隔システムの設置および接続テストを行いました。長岡技科大からMicrosoftTeamsとzoomそれぞれのリモートデスクトップ機能を用いて完全遠隔操作を行いました。

また、 ![]()

![]() テレプレゼンスロボット「Double 3」を用いて分析計測センターのオンライン見学もしていただきました。

テレプレゼンスロボット「Double 3」を用いて分析計測センターのオンライン見学もしていただきました。

富山高専の岡根教授、袋布教授とともに、長岡技科大より訪問した中山教授と藤原講師が、富山高専のマイクロフォーカスX線CT(Shimadzu/inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus型)を現地利用しました。

群馬高専の川浦技術補佐員と学生が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を完全遠隔利用しました。

本学の豊田技術専門職員と上野技術職員が試料導入や操作の講習を行い、Phuoc博士研究員もzoomから参加しサポートしました。

新居浜高専の坂本助教と学生が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員が機器オペレーターをつとめ、対話をしながら分析を行いました。また、試料作成に携わった学生2名は時間を分けて入れ替わりで参加していました。

鹿児島高専の山内教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を完全遠隔利用しました。本学の近藤技術専門員と高橋技術専門職員が時折サポートしながら分析を進めました。

久留米高専の佐々木助教と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000 ll)をzoomを用いて完全遠隔利用しました。佐々木助教が学生へ指導をしながら観察を行いました。今後、講義の中で本機器を活用する予定です。

鹿児島高専の山内教授と学生が長岡技科大を訪れ、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を利用しました。

学生は本学の近藤技術専門員と高橋技術専門職員の指導のもと、試料調整から自分たちで行い、分析しました。

新居浜高専の坂本助教が本学の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員、Phuoc博士研究員、古野技術補佐員が機器オペレーターを務め、zoomを用いて観察画面を共有し、対話をしながら分析を行いました。

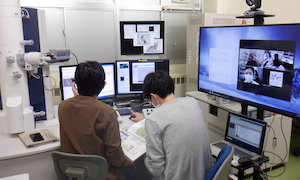

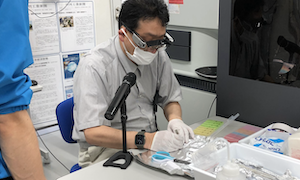

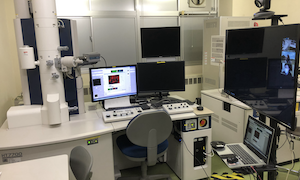

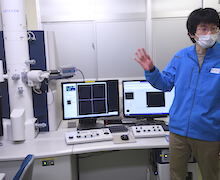

長岡技科大において、分析機器の遠隔化セミナーを開催しました。

齊藤(信)准教授が講師となり、新規に教育用として導入した卓上走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000Plus)の遠隔化を実践しながら複数パターンの遠隔システムについて説明しました。スマートグラスを用いて接続部等詳細に映しながらの配信となりました。

長岡高専の青柳教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000 ll)を半遠隔利用しました。

本学の学生が機器オペレーターをつとめ、zoomを用いて分析画面を共有しながら協働的に分析を行いました。

群馬高専の川浦技術補佐員と学生が、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)について、遠隔にて操作講習を受けました。

本学の近藤技術専門員と上野技術職員が、サンプルの調整から測定まで講習した後、完全遠隔で実際に操作を体験していただきました。今後、川浦氏が遠隔にて学生のサンプルを測定するなど継続して利用する予定です。

タイのラジャマンガラ工科大学(RUMTT)において、長岡技科大のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を用いたオンライン講習会が開催されました。

本学の齊藤(信)准教授が講演を行い、遠隔システム等の紹介をした後、完全遠隔操作のデモンストレーションを行いました。Phuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、先方から操作していただきました。

長岡技科大の桑原准教授と学生が、本学のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を半遠隔利用しました。

近藤技術専門員、上野技術職員、phuoc博士研究員が機器オペレーターをつとめ、zoomにて観察画面を共有し、対話をしながら分析を行いました。

鶴岡高専の森谷准教授と学生が、長岡技科大のイオン化エネルギー測定装置(BUNKOUKEIKI/BIP-KV100J)をzoomを用いて半遠隔利用しました。

本学の学生RAが機器オペレーターを務め、田中教授と齊藤(信)准教授も参加し、分析画面を共有して対話をしながら分析を行いました。

長岡高専の青柳教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000 ll)を半遠隔利用しました。

本学の学生が高専生へ操作講習をしながら、zoomを用いて分析画面を共有して協働的に分析を行いました。

久留米高専の佐々木助教と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000 ll)をzoomを用いて完全遠隔操作しました。本学の齊藤(信)准教授も参加し、機器操作や測定のサポートをする場面もありました。

長岡高専の青柳教授が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000 ll)をzoomを用いて半遠隔利用しました。

本学の学生が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に分析を行いました。

鹿児島高専の山田教授、安井准教授および学生が、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)を完全遠隔利用しました。オートサンプルチェンジャーを用い、試料交換も遠隔で行いました。

本学の齊藤(信)准教授も自宅からVPN接続およびzoomに参加し、学会発表用のデータを測定しました。

鹿児島高専の山内教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)を遠隔利用しました。

本学の近藤技術専門員と高橋技術専門職員が機器オペレーターを務め、現地での試料導入や遠隔操作のサポートをしました。

新居浜高専の坂本助教が、本学の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。古野技術補佐員とPhuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察を行いました。

群馬高専の時間飛行型質量分析計MALDI-ToF-MS(JEOL/JMS-S3000)を完全遠隔化しました。群馬高専の平教授、太田教授、友坂教授、工藤准教授、川浦技術補佐員と、長岡技科大より訪問した齊藤(信)准教授がVPN接続を含めセットアップを行いました。

その後、本学の竹中教授と共に長岡技科大から接続テストを行い、完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

長岡高専の青柳教授と学生が、長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)を半遠隔利用しました。

本学の学生が機器オペレーターを務め、高専生へ操作講習をしながら分析を行いました。青柳教授は試料導入のみ本学で共に行い、その後は長岡高専からzoomを用いて分析の様子をご覧になりました。

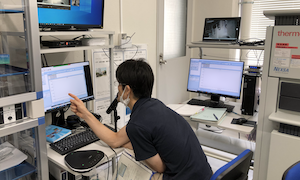

長岡技科大でオープンハウスが開催され、高橋(由)准教授が本事業で整備した遠隔システムを活用しました。

高橋(由)准教授の研究室学生がICP発光分光分析装置(Shimadzu/ICPE-9820)の説明および分析デモンストレーションを行う中で、スマートグラスを着用し試料導入やオートサンプラーについて詳細に配信しました。また、リモートデスクトップ機能を用いた遠隔操作も実施し、受講生に実際に機器を操作してもらう場面もありました。

長岡技科大においてオープンハウスが開催されています。齊藤(信)准教授は本事業で整備した遠隔システムを活用しました。

スマートグラスを装着した学生(TA)が大学内を歩きバーチャルツアーを配信した後、受講生も含め自己紹介を行いました。その後は学生(TA)が主導となり、試料作製の様子をスマートグラスを用いて配信したり、電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)およびX線回折装置(Rigaku/RINT-2200)の完全遠隔および半遠隔操作を受講生に体験してもらったりしました。

新居浜高専の坂本助教が、本学の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。小杉技術職員とPhuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察を行いました。

タイのチュラロンコン大学から、本学の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)を半遠隔利用しました。学生が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察を行いました

本事業協力機関外企業が、本学のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の完全遠隔利用および遠隔講習を受けました。

齊藤(信)准教授がスマートグラスを装着し、試料挿入までを詳細に映しながら配信しました。その後、上野技術職員が完全遠隔での機器操作について講習しました。

新居浜高専の坂本助教が、本学の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。小杉技術職員とphuoc博士研究員が機器オペレーターをつとめ、zoomを用いて対話をしながら観察を行いました。

また、![]() テレプレゼンスロボット「Double 3」を坂本助教に操作していただき、より臨場感のある観察を行う試みもありました。

テレプレゼンスロボット「Double 3」を坂本助教に操作していただき、より臨場感のある観察を行う試みもありました。

鹿児島高専において遠隔機器説明会・体験会が開催され、長岡技科大の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)について完全遠隔操作を体験していただきました。

事前に送付されたサンプルを近藤技術専門員と高橋技術専門職員が分析し、zoomを用いてデータの確認も行なった他、齊藤(信)准教授がスマートグラスで配信しながら蛍光X線分析装置(Rigaku/ZSX Primus II)にて同サンプルを分析しました。

長岡技科大においてオープンハウスが開催されました。本学の田中教授は本事業で整備した遠隔システムを活用し、電子線マイクロアナライザ(Simadzu/EPMA-1600)、試料水平型X線回折装置(Rigaku/Smart Lab 9kW)、電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)の遠隔操作も交えつつ高専生へ向けて講義を行いました。

東日本地域高専技術職員特別研修見学会が開催されました。長岡技科大において、齊藤(信)准教授が本事業を含めた分析機器のリモート・スマート化の取り組みについて紹介し、その後分析計測センターのリモート見学会および遠隔操作体験会を実施しました。

見学会ではスマートグラスを装着した近藤技術専門員がセンター内を歩き機器や遠隔システムの紹介をした他、![]() テレプレゼンスロボット「Double 3」による映像配信も試みました。

テレプレゼンスロボット「Double 3」による映像配信も試みました。

また、遠隔体験会では電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8320)、透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)およびX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を使用し、本学の高橋技術専門職員、小杉技術職員、上野技術職員が機器オペレーターを務め、完全遠隔操作を体験していただきました。

本学の古野技術補佐員と齊藤(信)准教授が透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700) の機器PCを遠隔操作し、測定済のデータの確認および整理をしました。

測定データの確認の際、機器PCに搭載したアプリケーションが必要な場合がありますが、遠隔システムを活用することで遠隔地からでもデータの確認・分析およびディスカッションが可能となりました。

長岡技科大において高校生講座を開催しました。田中教授、高橋(由)准教授、早乙女助教と齊藤(信)准教授が、オンライン見学会の形で講義および機器の紹介を行いました。本事業で設置した遠隔システムを活用し、生徒に完全遠隔操作の体験もしていただきました。

本学の近藤技術専門員、豊田技術専門職員、上野技術職員と学生が機器オペレーター等サポートをしました。また、スマートグラスを用いてより詳細な様子を配信しました。

富山高専の袋布教授と福田准教授が、長岡技科大の齊藤(信)准教授と共にNetopという遠隔操作ソフトを利用した接続テストを行いました。VPN接続により、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)をUSB操作パネルを用いて完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

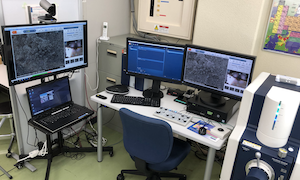

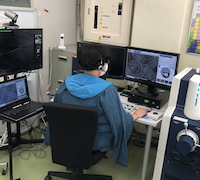

長岡技科大での学生実験において、本事業で設置した遠隔操作システムを活用しています。

学生は、機械棟3-332室にて小池技術職員の指導のもと、走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)をVPN接続によるUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作で観察を行いました。

鹿児島高専において、遠隔機器操作説明会および体験会が開催されました。

鹿児島高専の教員10名が参加し、本学の走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)、電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8320)、透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)、集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)、フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)、X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)について説明を受け、いくつかの装置では完全遠隔操作も行いました。

本学の河原技術専門職員、小杉技術職員、上野技術職員、齊藤(信)准教授が、それぞれ機器オペレーターを務めました。

久留米高専の佐々木助教が、本学の齊藤(信)准教授と共にNetopという遠隔操作ソフトを利用した接続テストを行いました。VPN接続により、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000II)を完全遠隔操作が可能であることを確認しました。

本事業協力機関企業が、長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を半遠隔利用しました。本学の河原技術専門職員がオペレーターを務め、zoomを用いて対話をしながら観察を行いました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔システムを利用して、複数の機器について原理の説明や半遠隔デモを行いました。

始めに、齊藤(信)准教授が、集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)を用いて試料加工を実践しながら、原理や手法を解説しました。

次に、フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)および軟X線SXESについて、東北大学寺内教授のご講演を含めた動画を用いて説明した後、河原技術専門職員が機器オペレーターをつとめ半遠隔測定を行いました。

最後に、遠隔機器バーチャル見学ツアーと称して、遠隔システムについての説明の後、核磁気共鳴装置(JEOL/JNM ECA-400)と電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)について竹中教授と齊藤(信)准教授がそれぞれ紹介しました。

鶴岡高専の和田准教授が、長岡技科大の齊藤(信)准教授と共に、Netopという遠隔操作ソフトを利用した接続テストを行いました。VPN接続により、本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000II、JEOL/IT200)をUSB操作パネルを用いて完全遠隔操作が可能であることを確認しました。Netopを利用することによる従来よりさらに遅延の少ない操作性も確認できました。

新居浜高専の坂本助教と学生が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。

本学の小杉技術職員とPhuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、対話をしながら協働的に観察を行いました。

函館高専の学生実験授業において、遠隔機器体験会が開催されました。

本学の近藤技術専門員が、長岡技科大および電子顕微鏡についての説明を行いました。その後、函館高専の松井技術職員の補佐のもと、4名の学生は本学の走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)のUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作をそれぞれ体験しました。

鶴岡高専の森谷准教授が、長岡技科大の電子線マイクロアナライザ(Shimadzu/EPMA-1600)とレーザーラマン分光装置(JASCO/NRS-7200)を半遠隔利用しました。本学の田中教授が機器オペレーターを務め、zoomにて共有された画面を確認しながら協働的に分析を行いました。

長岡技科大の学生2名が本学の機器を利用するにあたり、本事業で設置した遠隔システムを活用して高橋技術専門職員から機器操作講習を受けました。試料導入を共に現地で行い、PC画面上の操作の際は、1人が本学機械棟3-332室に移動し、TV会議システムにより共有された画面を見る形での講習となりました。VPN接続によるUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作も行い、遠隔地からでも実際に操作を体験しながら講習を受けることができました。

新居浜高専の新田教授が、長岡技科大の齊藤(信)准教授と共に、本学の走査電子顕微鏡2種(Hitachi/FlexSEM 1000II、JEOL/IT200)のNetopという遠隔操作ソフトを使用した接続テストを行いました。完全遠隔でのUSB操作パネルの動作についても確認しました。

長岡高専の島宗准教授が、本学のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)と走査電子顕微鏡2種(Hitachi/FlexSEM 1000II、JEOL/IT200)の

Netopという遠隔操作ソフトを利用した接続テストを行いました。長岡高専を訪問した本学の齊藤(信)准教授と共に、走査電子顕微鏡についてはUSB操作パネルを用いて完全遠隔が可能であることも確認しました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠システムを利用しました。本学学生が集束イオンビーム加工装置(Hitachi/FB2200)を使用している様子を、講義を受講する学生へ向けzoomにてライブ配信しました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔操作システムを利用しました。齊藤(信)准教授が走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000II、JEOL/IT200)の原理や分析領域等について機器室から講義し、学生が完全遠隔操作を体験する場面もありました。

群馬高専の平教授と本学の齊藤(信)准教授が、Netopという遠隔操作ソフトを利用した接続テストを実施しました。2種の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000II、JEOL/IT200)をUSBパネルを用いて完全遠隔操作しました。

長岡技科大の学生が、X線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)を完全遠隔利用しました。

先日、本学の環境システム棟468室に設置した遠隔システムからの初の遠隔利用となりました。豊田技術専門職員による説明を受け、高橋(由)准教授もzoomに参加し、対話をしながら測定を行いました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔操作システムを利用しました。本学の齊藤(信)准教授が、講義の中で本事業について紹介すると共に、走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)をVPN接続にてUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作を行いました。

長岡技科大の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)のメンテナンスを実施しました。技術職員および齊藤(信)准教授による絞り交換の様子をzoomにて配信し、録画も行いました。こうした機器トラブルやメンテナンスについてアーカイブ化し、情報共有することで、全体のスキルアップを図ります。

本事業協力機関の企業が、長岡技科大のX線マイクロCT(Bruker/SKYSCAN1172)を半遠隔利用しました。本学の河原技術専門職員がオペレーターを務め、zoomを用いて対話をしながら観察を行いました。

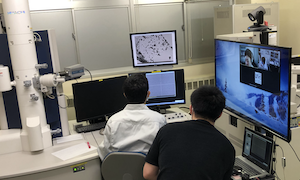

萩生田文科相が長岡技術科学大学へ視察に来訪し、本事業で設置した遠隔システムや実際の遠隔操作の様子についてもご覧になりました。

本事業の成果および進捗を竹中教授と齊藤(信)准教授から説明を受け、昨年度新規導入した2機種について、高専からリモート操作している様子をご視察されました。

群馬高専の平教授、工藤准教授と学生がフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)を本学の河原技術専門職員のサポートのもと完全遠隔操作しました。

函館高専の寺門准教授と学生が、X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)を本学の上野技術職員のサポートのもと完全遠隔操作しました。

また、萩生田大臣は本学学生と共に遠隔操作室(物材棟268)より、群馬高専の卓上電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000PLUS)の完全遠隔操作を体験されました。

函館高専の寺門准教授と共に、長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)および走査電子顕微鏡(JEOL/IT200)のVPN接続による完全遠隔操作の接続テストを行いました。

走査電子顕微鏡においては、Netopという遠隔操作ソフトを使用し完全遠隔が可能であることを確認しました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔システムを活用しました。本学の齊藤(信)准教授が、X線光電子分光装置XPSについての講義の中で、本学のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の完全遠隔操作デモンストレーションを行いました。

4月から引き続き、2つの教室を使用して対面と遠隔を同時に行い教室あたりの人数を抑えるハイブリット講義を実施しています。

鹿児島高専の山田准教授と池田助教、長岡技科大の齊藤(信)准教授が、本学の走査電子顕微鏡2機種(Hitachi/FlexSEM 1000II、JEOL/IT200)の遠隔接続テストを実施しました。Netopという遠隔操作ソフトを利用し、VPN接続およびUSB操作パネルを用いた完全遠隔操作を行いました。若干の遅延は見られるものの、従来よりさらにスムーズな操作が可能であることが確認されました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔システムを活用しました。X線光電子分光装置XPSについての講義の中で、本学のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の完全遠隔操作デモンストレーションを行いました。

4月から引き続き、2つの教室を使用して対面と遠隔を同時に行い教室あたりの人数を抑えるハイブリット講義を実施しています。

長岡技科大の学生が本学の機器を利用するにあたり、本事業で設置した遠隔システムを利用して豊田技術専門職員が機器操作講習を行いました。試料導入を共に行い、画面上での操作の際は分析センター218室よりzoomの画面共有機能を用いて遠隔で指示をしながらの講習となりました。

長岡技科大の卓上走査電子顕微鏡(Hitachi/TM3030Plus)のメンテナンスを実施しました。技術職員による絞り交換の様子をzoomにて配信し、テレワーク中の齊藤(信)准教授も自宅から参加しました。今後も機器トラブルやメンテナンスについてアーカイブを作成し、情報共有することで全体のスキルアップを図ります。

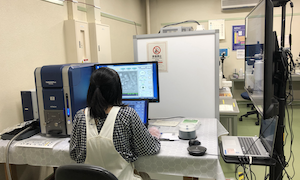

長岡技科大において、![]() 分子研主催の「共用装置における遠隔・自動化の実践講習会」を開催しました。

分子研主催の「共用装置における遠隔・自動化の実践講習会」を開催しました。

本事業を含めた本学の遠隔自動化の取り組みについての講演の後、スマートグラスを利用し見学会形式で各機器や遠隔システムについての紹介を行いました。また、技術職員のサポートのもと、完全遠隔操作も体験していただきました。

質疑応答ではネットワークや周辺機器について多くの質問が寄せられ、充実した講習会となりました。

長岡技科大のX線回折装置(Rigaku/SmartLab 3kW)について、本学の分析センター218室からの遠隔操作の確認および環境システム468室からの接続テストを行いました。

また、環境システム468室に走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)と走査電子顕微鏡(JEOL/JSM-IT200)のUSB操作パネルを設置し、スムーズな遠隔操作が可能となるよう、整備しました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔システムを活用しました。本学の齊藤(信)准教授が、電界放出形走査電子顕微鏡(Hitachi/SU8230)および走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)の完全遠隔操作を交えつつ講義を行いました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔操作システムを活用しました。X線光電子分光装置XPSについての講義の他、本学のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の完全遠隔操作デモンストレーションを行いました。

また、本学は大型連休後の感染症対策として19日まで全学生登校禁止としており、齊藤(信)准教授は自宅から講義および機器の遠隔操作を行いました。

新居浜高専の坂本助教が、長岡技科大の透過電子顕微鏡(Hitachi/HT7700)を半遠隔利用しました。本学の小杉技術職員とPhuoc博士研究員が機器オペレーターを務め、齊藤(信)准教授もzoomにて参加し、対話をしながら観察を行いました。

長岡技科大の小松助教が、昨年度新規導入したフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-iHP200F)にてテスト分析をしました。本学の河原技術専門職員と小杉技術職員がzoomにて共有された画面を見ながら、機器の操作法や分析についてサポートを行いました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔システムを活用しました。本学の齊藤(信)准教授が、蛍光X線分析装置(Rigaku /ZSX Primus II)および走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM 1000 II)の完全遠隔操作を交えつつ講義を行いました。

長岡技科大の講義において、本事業で設置した遠隔システムを活用しました。本学のX線光電子分光装置(JEOL/JPS-9010TR)についての講義の他、昨年度新規導入したX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の完全遠隔操作デモンストレーションを行いました。

コロナ対応のため、2つの教室を使用して対面と遠隔を同時に行うハイブリット講義を実施しています。

インドのスリ・ラマサミー・メモリアル(SRM)大学にて開催された「ICHSM2021」講演会で、長岡技科大の齊藤(信)准教授が本事業で設置した遠隔機器を利用した講演を行いました。

本学の遠隔システムについての説明や、末松教授とPhuoc博士研究員、上野技術職員の補佐のもと電界放出形透過電子顕微鏡(JEOL/JEM-2100F)およびX線光電子分析装置(Thermo Scientific/Nexsa)の半遠隔・完全遠隔操作のデモンストレーションを行い、先方の先生方からも好評をいただきました。

長岡技科大の小松助教が、昨年度新規導入した本学のX線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)にてテスト分析を行いました。本学の齊藤(信)准教授もzoomで参加し、画面を共有して打ち合わせを行いながら測定しました。

函館高専と長岡技科大で技術交流会を開催しました。函館高専の寺門准教授、阿部准教授、松井技術職員と長岡技科大の高橋技術専門職員、近藤技術専門員、河原技術専門職員、齊藤(信)准教授が参加し、SEM写真等画面共有しながら情報交換を行いました。

9月頃に次回開催を予定しています。

鹿児島高専の山内教授と長岡技科大の高橋技術専門職員、近藤技術専門員と齊藤(信)准教授が、zoomを介して研究についての打ち合わせを行いました。

お問い合わせ

分析計測センター

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電話:0258-47-9833 FAX:0258-47-9830