イベント履歴

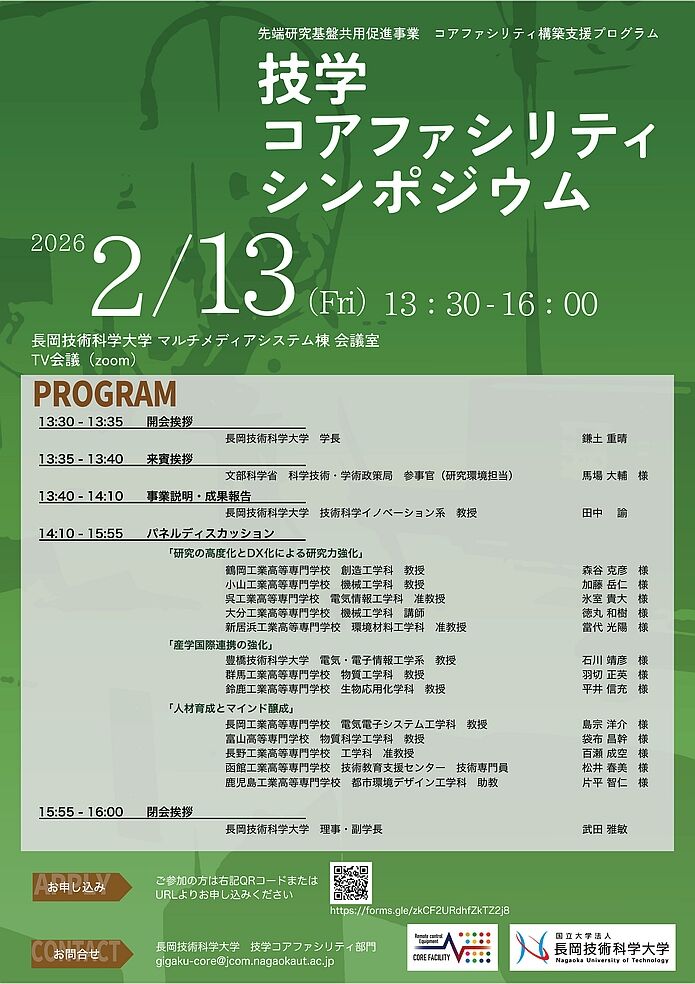

2月13日(金)に令和7年度「技学コアファシリティシンポジウム」を開催いたします。

本プロジェクトは今年度をもちまして最終年度を迎えます。本シンポジウムでは、これまでの技学コアファシリティネットワークにおける取り組みの集大成として、その成果を広く報告いたします。

当日は現地会場(関係者のみ)とオンライン(Zoom)を併用したハイブリッド形式で開催いたします。これまでの活動を振り返るとともに、成果を共有する貴重な機会となりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

日時:令和8(2026)年2月13日(金) 13:30 ~ 16:30

会場:

現地会場:長岡技術科学大学 マルチメディアシステム棟 会議室(関係者のみ)

オンライン:Zoom

内容:技学コアファシリティネットワーク 取り組み成果の最終報告

参加申し込み:詳細および申し込み方法は、添付のプログラムをご覧ください。

【申し込みURL】https://forms.gle/zkCF2URdhfZkTZ2j8

【オンライン参加URL】参加者宛てに後日連絡します。

【お問い合わせ先】

長岡技術科学大学 技学コアファシリティ部門

Email:gigaku-core@jcom.nagaokaut.ac.jp

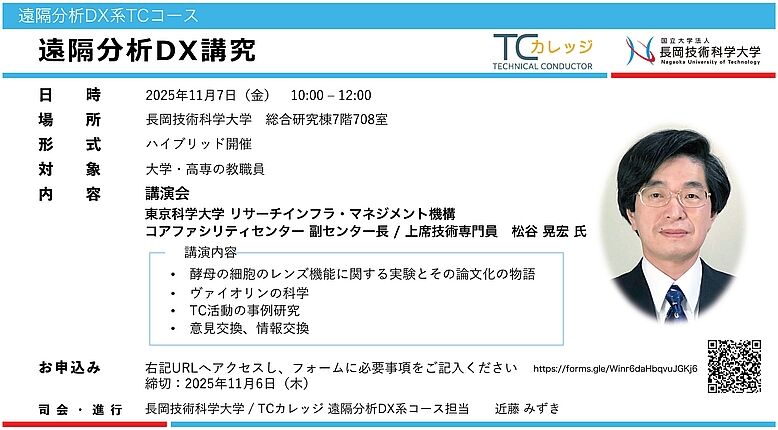

令和7年11月7日(金)に長岡技科大において「TCカレッジ遠隔分析DX系コース 遠隔分析DX講究 TC取得者講演会」を開催しました。長岡技科大は東京科学大学TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系TCコースを担当しております。Webと現地を合わせて約10名の方にご参加いただき、活発な質疑応答が行われました。その後、監修教員の田中諭先生より閉会の挨拶をいただき、盛会のうちに終了いたしました。

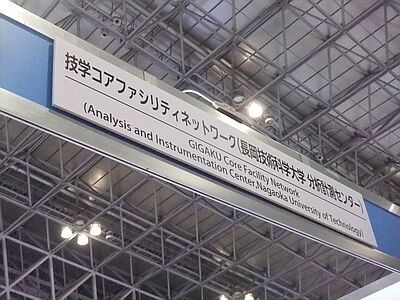

技学コアファシリティネットワークは、2025年9月3日から5日まで開催されたJASIS 2025に出展しました。今回の出展では、長岡技科大・分析計測センターが主体となり、研究機器の遠隔・DX化による共用ネットワークの取り組みを、大学、研究機関、企業など各方面に広くアピールすることができました。

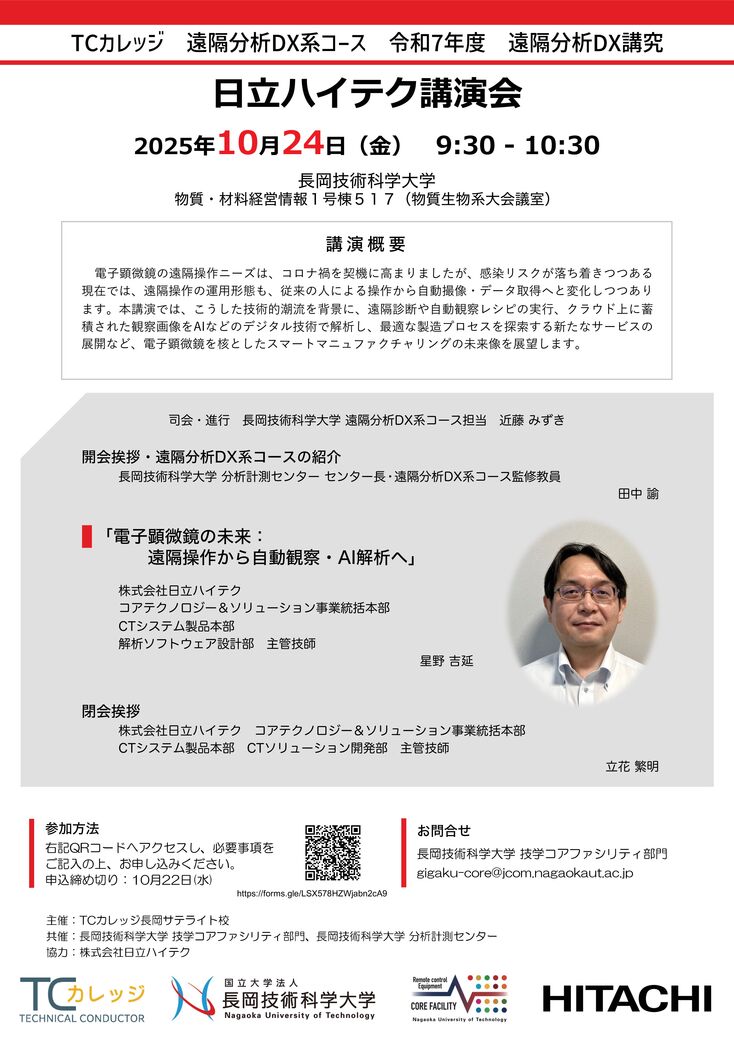

令和7年10月24日(金)に長岡技科大において「TCカレッジ遠隔分析DX系コース 遠隔分析DX講究 講演会」を開催しました。

長岡技科大は東京科学大学TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系TCコースを担当しております。

監修教員の田中諭先生より開会の挨拶を頂いたのち、「電子顕微鏡の未来:遠隔操作から自動観察・AI解析へ」と題し、株式会社 日立ハイテク 星野 吉延 様にご講演いただきました。Web・現地あわせて約40名のかたにご参加いただき活発な質疑応答の後、閉会となりました。

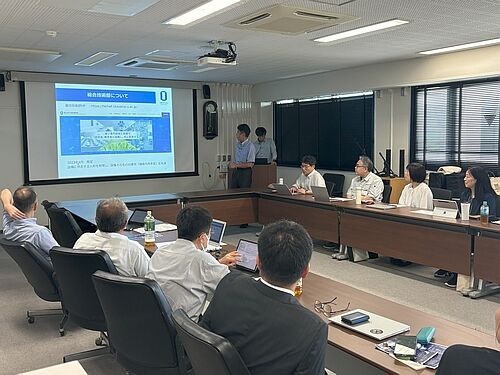

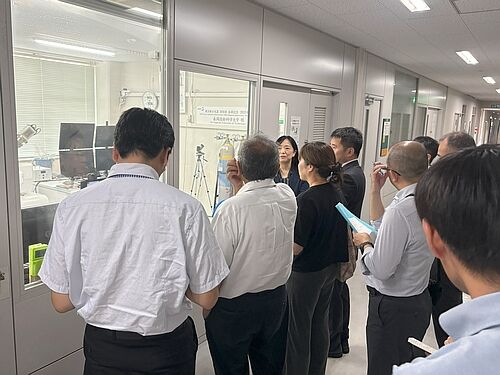

令和7年8月29日に長岡技科大において「機器遠隔化に関する技術交流会」を開催し、岡山大・大阪公立大・九州工業大・千葉大の4校12名の方にご参加いただきました。当日は田中分析計測センター長の挨拶のあと、分析機器の見学、各大学紹介、情報交換を行いました。その後2班に分かれ近藤技術専門員によるSEM、河原技術専門員によるFE-EPMAの遠隔測定体験および、機器遠隔化に関する意見交換がなされました。

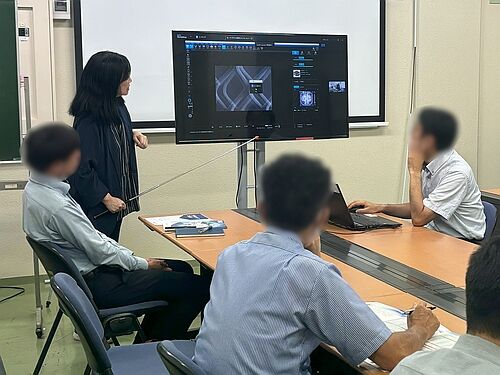

令和7年7月24-25日に長岡技科大において「TCカレッジ遠隔分析DX系TCコース中級カリキュラム 機器遠隔化・活用スクール」を開催し、7名で実施しました。長岡技科大は東京科学大学TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系TCコースを担当しております。

1日目は、監修教員の田中諭先生より開会の挨拶を頂いたのち、長岡技科大の取り組みの紹介が上野技術専門職員よりありました。次にネットワークに関する情報交換会を実施しました。その後、リージョナルGXイノベーション共創センター・DXRものづくりオープンイノベーションセンターを見学しました。

2日目は長岡技科大の全自動光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の機器遠隔操作体験会実施の後、本学のコース担当である近藤技術専門員、河原技術専門員より今後の遠隔分析DX系TCコース・カリキュラムの紹介があり、閉会となりました。

令和7年4月14日~4月15日に東京科学大学 大岡山キャンパスにて開催された

東京科学大学令和7年度TCカレッジ入学式(4/14)

ならびにCFC(コアファシリティセンター)業務見学会に本学から上野技術専門職員(遠隔分析DX系TCコース)が参加しました。

入学式では、江端TCカレッジ長、中山啓子リサーチインフラマネジメント機構長による祝辞、協力企業による挨拶、各コースの説明などが行われました。

CFC業務見学会では、分析部門、教育支援部門、安全管理・放射線部門内の施設見学や業務説明などが行われました。

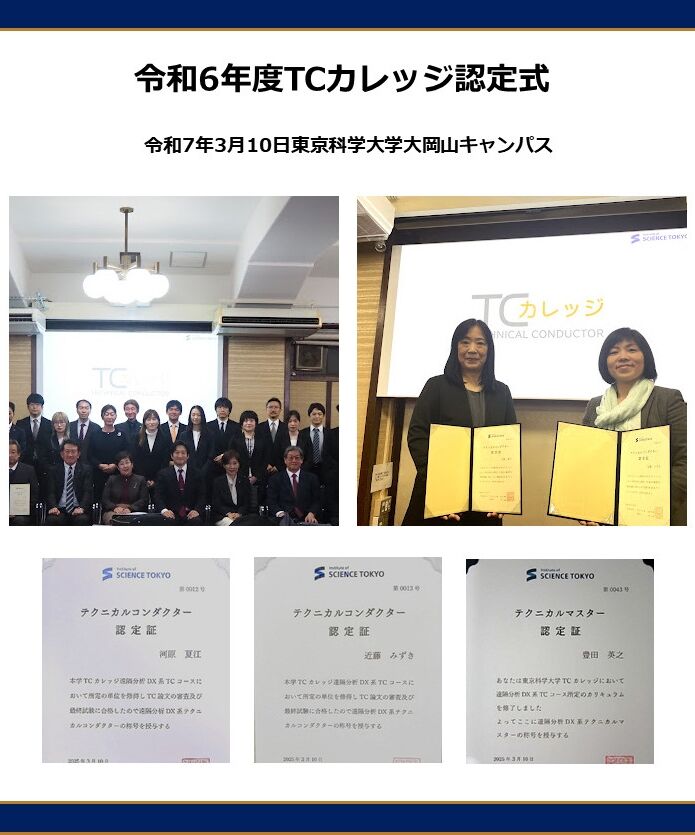

令和7年3月10日に東京科学大学 大岡山キャンパスにて開催された「令和6年度TCカレッジ認定式」におきまして、近藤技術専門員、河原技術専門職員、両名にTC認定証が、豊田技術専門員にTM認定証が授与されました。江端新吾カレッジ長や波多野睦子理事・副学長をはじめ、来賓の方々からもお祝いの言葉をいただきました。

東京科学大学TCカレッジ事業推進室HP₋令和6年度TCカレッジ認定式(3/10)

TCカレッジは、主催校の東京科学大学のみならず、全国の大学や研究機関の職員が参加している高度技術専門人財養成及び認定制度で、長岡技科大は遠隔分析DX系コースを担当しています。今回認定されたTC・TMは所定のカリキュラムを履修し、資格や研究会発表等のKPIの基準を満たした者に与えられる称号であり、2021年6月にTCカレッジが開校して以来、同カレッジを主導している東京科学大学以外からは、初めてのTC認定者となります。

1月29日に研究基盤EXPO2025の一環として、「東京科学大学TCカレッジシンポジウム~TCとTCカレッジの展望~」が東京科学大学 湯島キャンパスにて開催されました。

長岡技科大からは遠隔分析DX系テクニカルマスター(TM)である 近藤技術専門員、河原技術専門職員の両名がパネリストとして登壇し、「TCとTCカレッジの展望」をテーマとして、他大学のテクニカルコンダクター(TC)およびTMの方々と意見を交わしました。文部科学省の方々からもご講評いただき、技術系職員の養成・活用における先進性が高く評価されました。

https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/

オールジャパンの人財養成が今後益々発展することと同窓会ネットワークの充実による連携拡大が、研究基盤強化に大きく寄与することが期待されます。

長岡技科大・技学コアファシリティ部門は、去る2025年1月29日(水)から31日(金)に東京ビッグサイトにて開催されました「第24回 国際ナノテクノロジー総合展」に出展しました。本展示会では、分析計測センターが主導となりコアファシリティネットワークに関する取り組みを紹介いたしました。研究機器の遠隔・DX化による共用ネットワーク技術についても併せてPRいたしました。ご来場者の皆様には、当センター内の電子顕微鏡をインターネット経由で遠隔操作していただく体験を通して、機器共用の仕組みへの理解を深めていただきました。

長岡技科大において、11月01日(金曜)に技学コアファシリティネットワークの取り組み・成果を報告する場として「技学コアファシリティシンポジウム2024」を開催し、現地・オンライン含め50名以上の方にご参加いただきました。

本シンポジウムでは、鎌土重晴学長による開会の挨拶の後に、文部科学省の野田浩絵科学技術・学術政策局 研究環境課長、国立高等専門学校機構の高田英治研究総括参事よりご挨拶をいただきました。本事業について、技学コアファシリティ部門の田中諭部門長が概要説明と昨年度までの成果報告を行いました。その後、各参画機関がテーマに分かれて発表とパネルディスカッションを行い、活発な意見交換がなされました。最後に、梅田実理事・副学長からの挨拶をもって閉会となりました。

シンポジウムを前後して分析計測センターの見学会と遠隔利用体験会を実施し、センター内の装置の紹介を行いました。

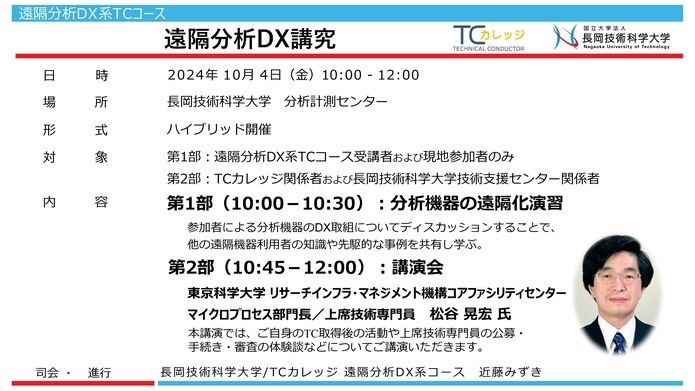

令和6年10月4日に長岡技科大において「TCカレッジ遠隔分析DX講究講演会」を開催し、22名の方にご参加いただきました。長岡技科大はTCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系コースを担当しております。

その中の科目のひとつである遠隔分析DX講究の第一部にて遠隔分析DX系TCコースTM1年の石本雅嗣様(大阪公立大)からDX化の取り組みについての発表、第二部にて東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構 上席技術専門員 松谷晃宏様による講演「テクニカルコンダクター(TC)の活動と上席技術専門員の公募・手続き・審査の実際」を企画させていただきました。

本学の近藤技術専門員の司会進行による活発な討議の後、遠隔分析DX系コース監修教員である田中諭分析計測センター長よりご挨拶を頂き閉会となりました。

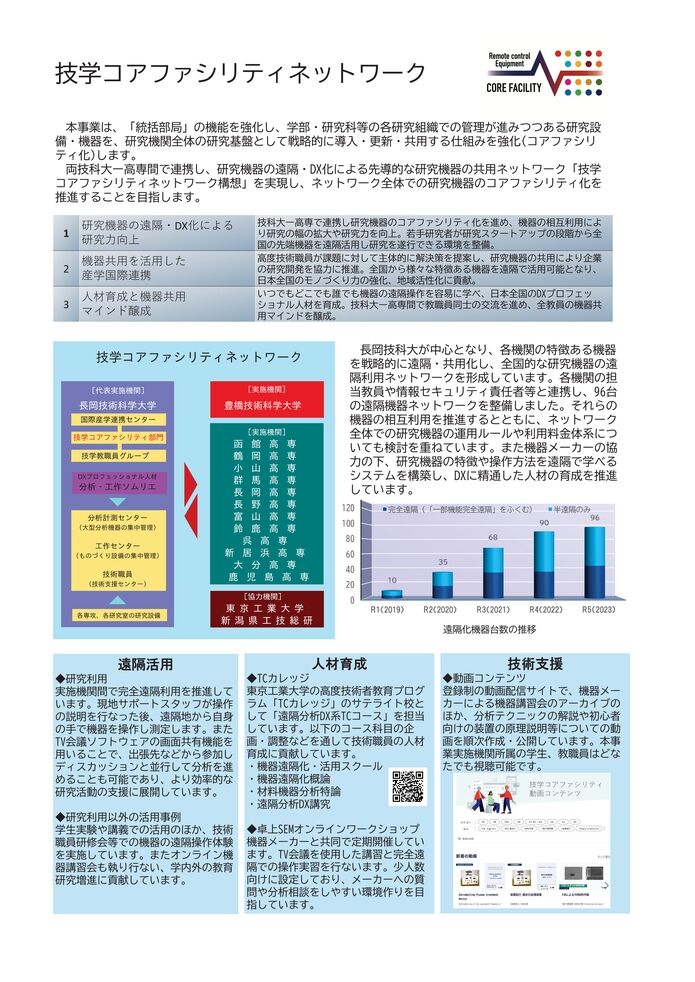

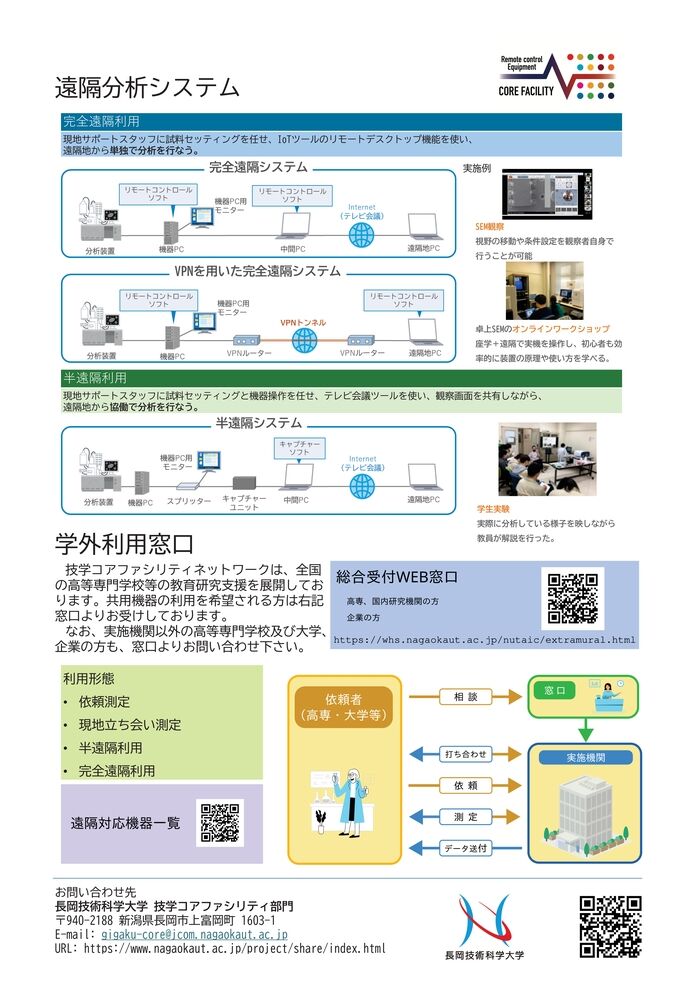

技学コアファシリティネットワークは、去る2024年9月4日(水曜)から6日(金曜)にて開催されましたJASIS 2024に出展いたしました。本展示会は「アジア最大級の分析機器・科学機一堂に会し、将来の科学の進歩への貢献、ビジネス発展への発見がある場であることを目指す」という理念のもと開催されており、長岡技科大は分析計測センターが中心となり「研究機器の遠隔・DX化による先導的な研究機器共用ネットワークの構築」について各方面へPRいたしました。

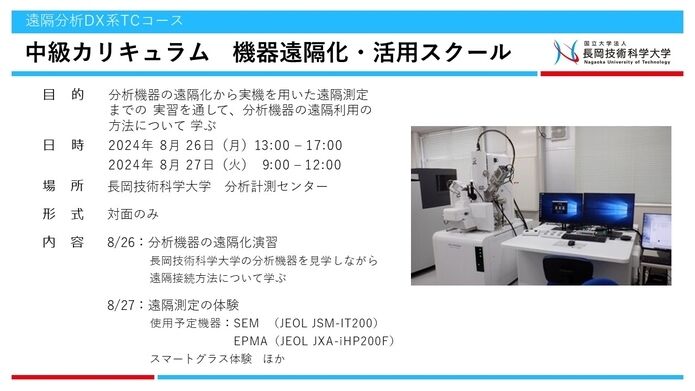

令和6年8月26-27日に長岡技科大において「TCカレッジ遠隔分析DX系コース中級カリキュラム 機器遠隔化・活用スクール」を開催し、4名の方にご参加いただきました。長岡技科大は東工大TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系コースを担当しております。

本学のコース担当である近藤技術専門員、河原技術専門職員から機器遠隔化についての説明の後、参加者はSEM、EPMAの遠隔測定などの実習を行いました。

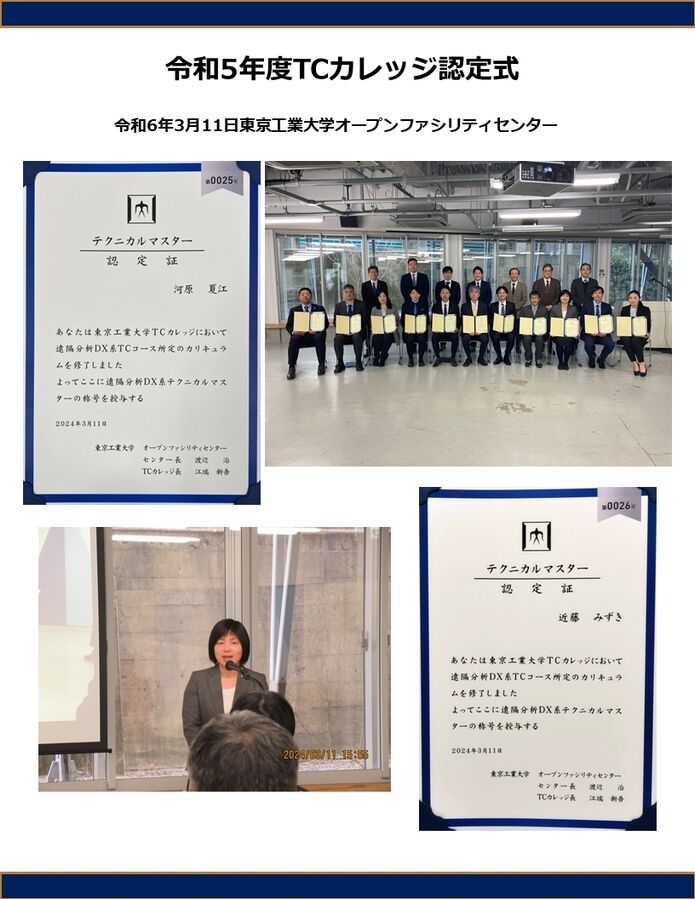

令和6年3月11日に東京工業大学オープンファシリティセンターで開催された「令和5年度TCカレッジ認定式」におきまして、近藤技術専門員、河原技術専門職員、両名にTM認定証が授与されました。江端新吾カレッジ長や渡邉治オープンファシリティセンター長をはじめ、来賓の方々からもお祝いの言葉をいただきました。

東京工業大学オープンファシリティセンターHP-令和5年度TCカレッジ認定式(3/11)

TCカレッジは、主催校の東京工業大学のみならず、全国の大学や研究機関の職員が参加している高度技術専門人財養成及び認定制度で、長岡技科大は遠隔分析DX系コースを担当しています。今回認定されたTMは所定のカリキュラムを履修し、資格や研究会発表等のKPIの基準を満たした者に与えられる称号であり、2021年6月にTCカレッジが開校して以来、同カレッジを主導している東京工業大学以外からは、初めての認定者となります。

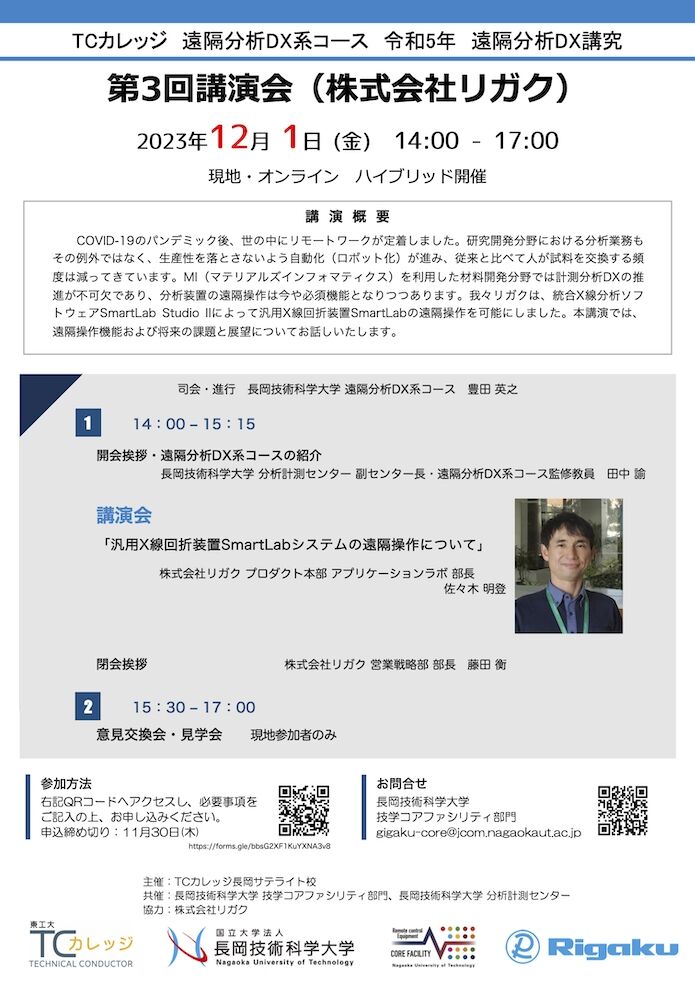

12月1日(金曜)に長岡技科大において、「TCカレッジ遠隔分析DX系コース遠隔分析DX講究第3回講演会」を開催し、約40名の方にご参加いただきました。

長岡技科大は東工大TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系コースを担当しております。

その中の科目のひとつである遠隔分析DX講究にて、機器メーカーによるDX化についての講演会(全3回)を企画させていただきました。

遠隔分析DX系コース監修教員である本学の田中諭分析計測センター副センター長から開会挨拶およびコースについての紹介を行なった後、「汎用X線回折装置SmartLabシステムの遠隔操作について」と題し、佐々木明登株式会社リガクプロダクト本部アプリケーションラボ部長にご講演いただきました。

最後に、藤田衡株式会社リガク営業戦略部部長よりご挨拶をいただき、閉会となりました。

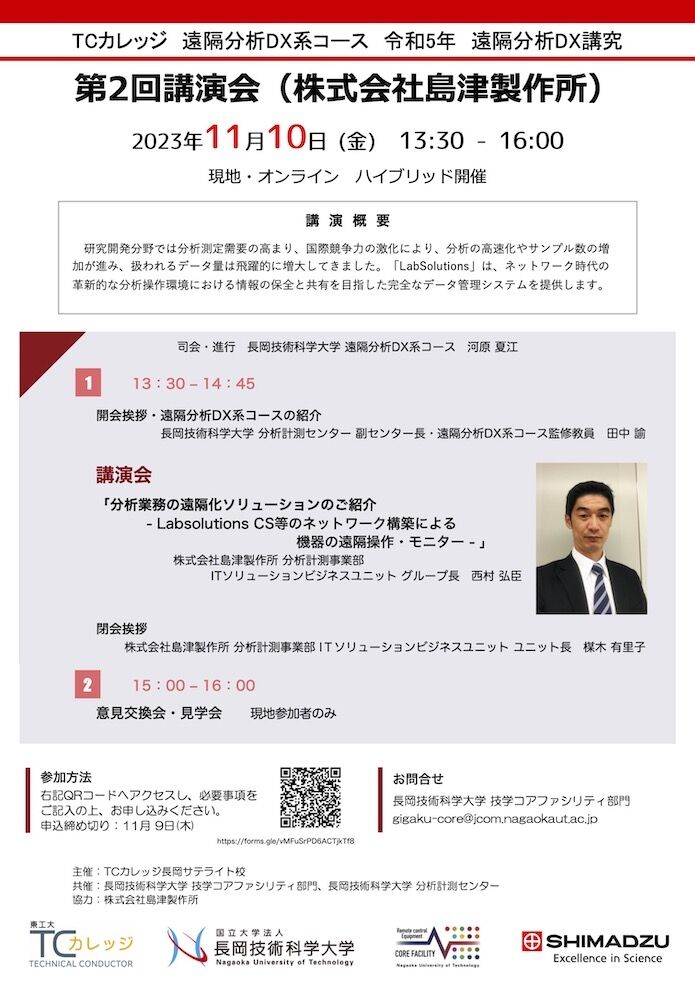

11月10日(金曜)に長岡技科大において、「TCカレッジ遠隔分析DX系コース遠隔分析DX講究第2回講演会」を開催し、50名超の方にご参加いただきました。

長岡技科大は東工大TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系コースを担当しております。

その中の科目のひとつである遠隔分析DX講究にて、機器メーカーによるDX化についての講演会(全3回)を企画させていただきました。

遠隔分析DX系コース監修教員である本学の田中諭分析計測副センター長から開会挨拶およびコースについての紹介を行なった後、「分析業務の遠隔化ソリューションのご紹介ーLabsolutions CS等のネットワーク構築による機器の遠隔操作・モニターー」と題し、西村弘臣株式会社島津製作所分析計測事業部ITソリューションビジネスユニットグループ長にご講演いただきました。

最後に、楳木有里子株式会社島津製作所分析計測事業部ITソリューションビジネスユニットユニット長より閉会のご挨拶をいただきました。

10月13日(金曜)に長岡技科大において、「TCカレッジ遠隔分析DX系コース遠隔分析DX講究第1回講演会」を開催し、50名超の方にご参加いただきました。

長岡技科大は東工大TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系コースを担当しております。

その中の科目のひとつである遠隔分析DX講究にて、機器メーカーによるDX化についての講演会(全3回)を企画させていただきました。

遠隔分析DX系コース監修教員である本学の田中諭分析計測副センター長から開会挨拶およびコースについての紹介の後、「分析DXについて」と題し、日本電子株式会社サービス企画推進本部 有福和紀様にご講演いただきました。

最後に、梶谷孝東京工業大学オープンファシリティセンターTCカレッジ事業推進室室長補佐よりご挨拶をいただき閉会となりました。

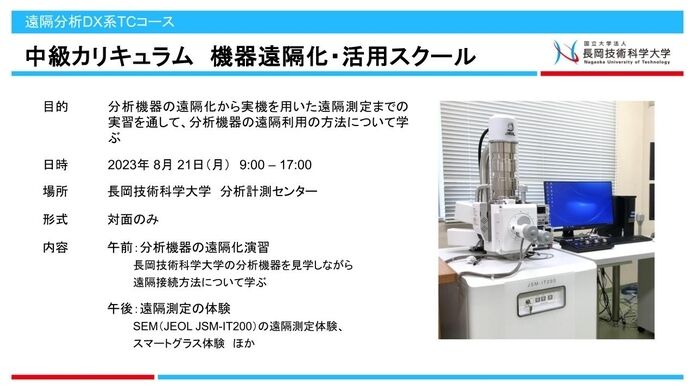

令和5年8月21日に長岡技科大において「TCカレッジ遠隔分析DX系コース中級カリキュラム 機器遠隔化・活用スクール」を開催し、4名の方にご参加いただきました。長岡技科大は東工大TCカレッジの長岡サテライト校として、遠隔分析DX系コースを担当しております。

遠隔分析DX系コース監修教員である本学の田中諭分析計測副センター長から開会挨拶およびコースについての紹介の後、参加者は分析機器の遠隔化演習、SEMの遠隔測定などを体験しました。

技学コアファシリティシンポジウム2023(2023年5月29日)

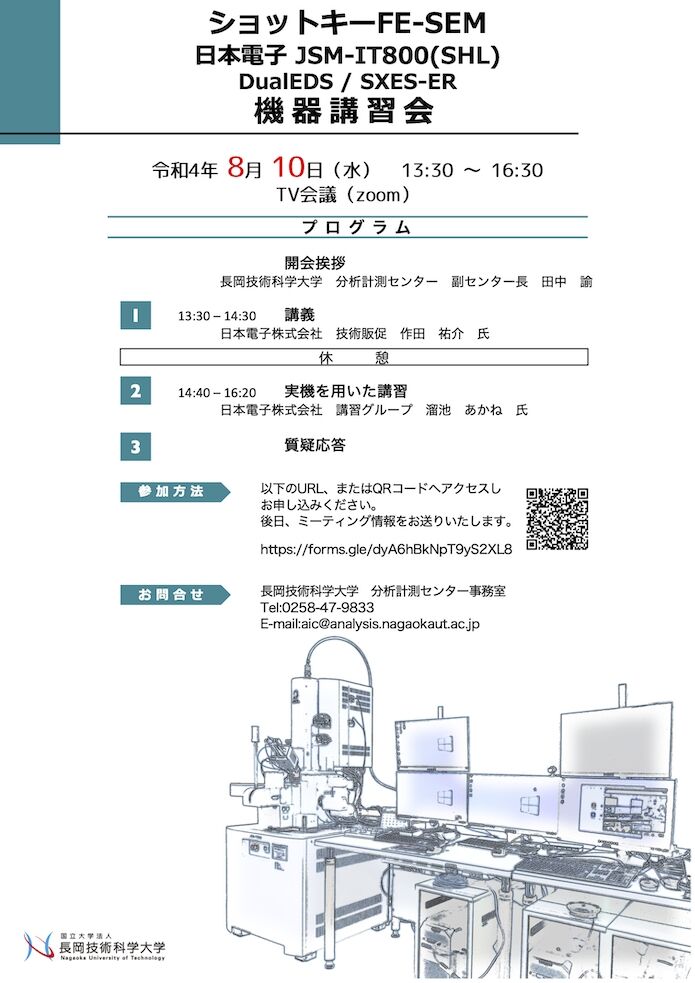

8月10日(水曜)に長岡技術科学大学において、日本電子製 ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-IT800(SHL)/DualEDS/SXES-ER)の機器講習会を開催し、約30名の方にご参加いただきました。

機器メーカー担当者より、装置の原理・特徴等を講義いただき、その後実機を用いて操作や機能についての講習をしていただきました。

本機器のご利用をご希望の方は、分析計測センターまでお問い合わせください。

本講習会のアーカイブを技学コアファシリティ動画コンテンツにて公開しております。コアファシリティ実施機関の方はどなたでも利用可能です。

長岡技科大において、新規導入された卓上走査電子顕微鏡(JEOL/JCM-7000)のオンラインセミナーが開催され、学内外40名超の方にご参加いただきました。

メーカーの方を講師としてお招きし、機器の紹介や操作講習をしていただいた後、遠隔操作デモンストレーションが行われました。

遠隔デモでは東京大手町のメーカー支社より画面共有を行なった他、長岡技科大と群馬高専それぞれの装置を用いて、参加者の方に完全遠隔にて実際に操作を体験していただきました。

今後、本学の装置は教育を主目的として運用し、同機種が複数高専に導入される予定です。

オンラインワークショップ定期開催について(分析計測センターHP)

【日 時】 令和3年12月16日(木曜)13:30-15:00

【開催形式】 zoomでのオンライン開催

【内 容】

1. JCM-7000の御紹介

2.遠隔講習デモンストレーション

1)遠隔画面共有(大手町)

2)遠隔操作(長岡技科大) 高橋技術専門職員

3)遠隔操作(群馬高専) 平教授、工藤准教授、川浦技術職員

3. アーカイブを利用したオンラインJEOL JCM-7000講習システムのご紹介

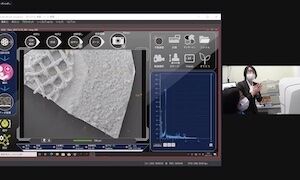

11月19日(金曜)に長岡技術科学大学において、X線光電子分光装置(Nexsa)講習会を下記の通り開催しました。

機器メーカー担当者の方を講師としてお招きし、装置およびアプリケーションについてご講演いただきました。

午後からは、本学の上野技術職員が実機の画面を共有しながら操作説明を行なった後、2名の方から完全遠隔にて機器の操作を体験していただきました。

本講習会のアーカイブを技学コアファシリティ動画コンテンツにて公開しております。コアファシリティ実施機関の方はどなたでも利用可能です。

長岡技科大において、先端研究基盤共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)講演会を開催し、学内外 約70名の方にご参加いただきました。

協力機関の一つである東京工業大学の江端先生を講師としてお招きし、共用化マインド、人材育成、デジタルトランスフォーメーションについてご講演いただきました。

日時 令和3年11月12日(金曜) 10:30 - 12:00

開催型式 マルチメディア会議室およびzoomでのオンライン配信

講師 江端 新吾 氏

東京工業大学 総括理事・副学長 特別補佐

内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付

〔総合科学技術・イノベーション会議事務局〕 上席科学技術政策フェロー

演題 「研究基盤を支えるイノベーション人材育成とデジタルトランスフォーメーション」

日本電子株式会社主催、「第40回 EPMA・表面分析ユーザーズミーティング」が10月4日から10月29日に開催されました。

本学の齊藤信雄准教授が

「表面分析装置のリモート・スマート化によるリサーチトランスフォーメーション(RX)

- JEOL FE-EPMA・SXES, SEM, FE-AES, XPS, FE-TEMを用いた取り組みの紹介 -」

と題し、機器をリモート・スマート化し、高専を中心とする学外機関との遠隔共同利用の事例、日本電子様に協力をいただいた遠隔機器の有効利用の事例を紹介いたしました。

日本電子株式会社へのリンク

「第5回FC-Cubicオープンシンポジウム」が8月20日(金曜)に開催されました。

シンポジウム内の高等専門学校「高専」(日本のアカデミアの実力紹介)の特別ポスターセッションに本学の齊藤信雄准教授が参加し、「研究設備のリモート化による高専ー技科大間の材料開発に対するリサーチトランスフォーメーション(RX)」と題し、遠隔機器を用いた高専ー技科大連携、そこから生まれるリサーチトランスフォーメーション(RX)を紹介しました。

FC-Cubicオープンシンポジウムへのリンク

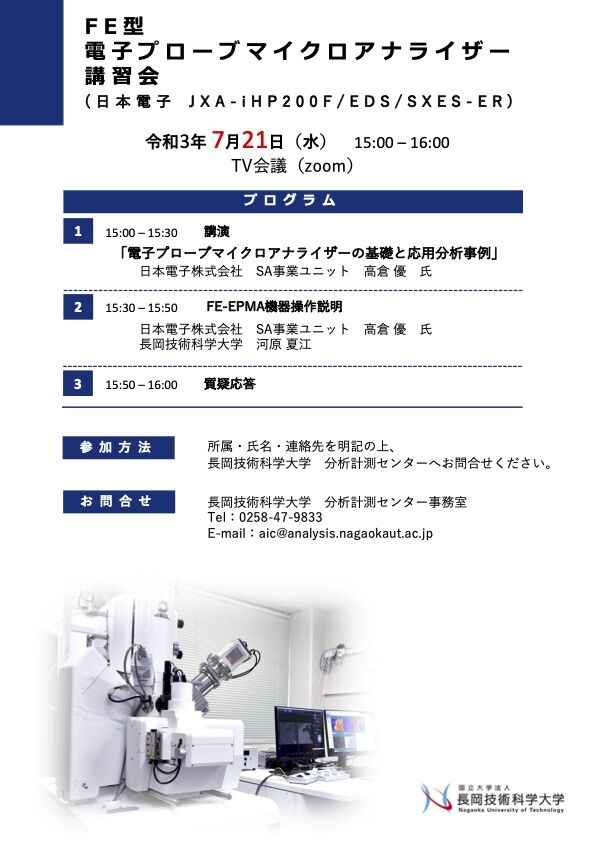

長岡技術科学大学において、7月21日(水曜)にフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ FE-EPMA(JEOL/JXA-i HP200F)の講習会を開催し、学内 68名、学外(豊橋技科大、鶴岡高専、長岡高専、函館高専、鹿児島高専、日本電子(株)) 7名の方にご参加いただきました。

感染症拡大防止の観点から、全てのプログラムをTV会議(zoom)上で行いました。

メーカー担当者の方から「電子プローブマイクロアナライザーの基礎と応用分析事例」と題してご講演いただき、その後本学の河原技術専門職員が生徒役となり実機を使いながら本機の操作説明等を行いました。

本講習会のアーカイブを技学コアファシリティ動画コンテンツにて公開しております。コアファシリティ実施機関の方はどなたでも利用可能です。

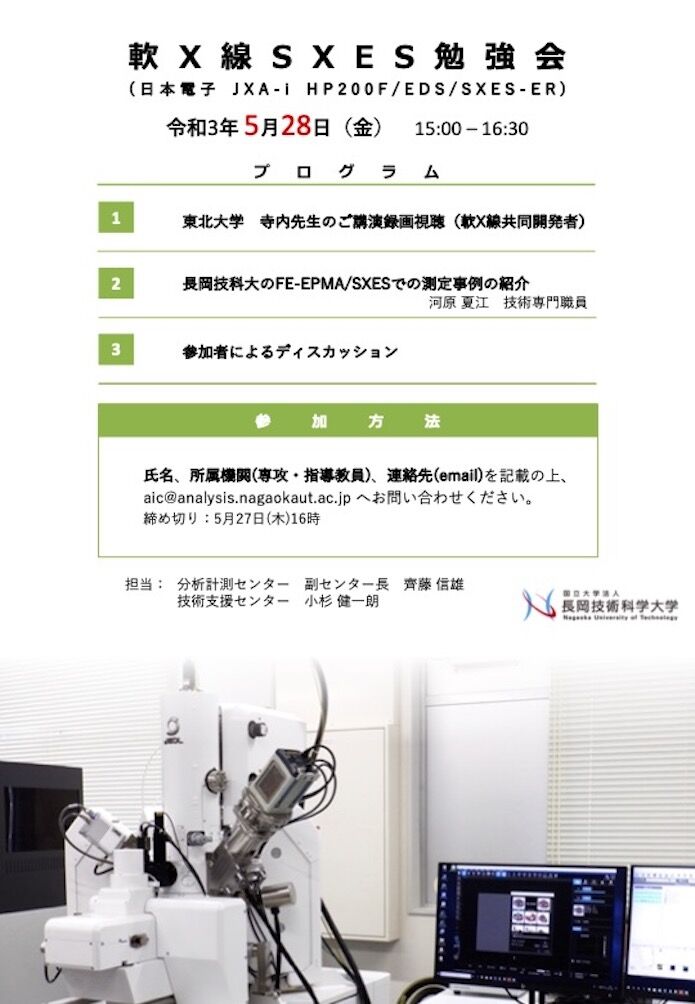

長岡技術科学大学において、5月28日(金曜)に軟X線SXES勉強会を開催しました。感染症拡大防止の観点から、全てのプログラムをTV会議(zoom)上で行いました。

軟X線分光器は、昨年10月に本学の分析計測センターへ導入いたしましたフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ FE-EPMA(JEOL/JXA-i HP200F)に搭載されており、今後の幅広い利用が期待されております。

軟X線共同開発者である東北大学の寺内正己教授によるご講演の録画を視聴しました。こちらは、昨年12月に開催したSHARE機器交流会の際にご講演いただいた内容のダイジェスト版です。

本学のFE-EPMA担当である河原夏江技術専門職員より、軟X線分光器を使用した測定事例の紹介を行いました。

その後、齊藤信雄准教授がファシリテーターを務め、参加者によるディスカッションが行われました。

SHARE 技学イノベーション機器共⽤ネットワーク 最終成果報告会(2021年3月15日)

長岡技科大において、昨年新規導入した2機種、フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-i HP200F)、および全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)が運用開始となりました。

2021年2月1日よりご利用いただけますので、予約状況をご確認の上、相談窓口よりご相談ください。

長岡技術科学大学において、12月22日(火曜)に遠隔操作説明会を開催し、約20名の方にご参加いただきました。感染症拡大防止の観点から、全てのプログラムをオンライン(zoom)上で行いました。

メーカーの講師より本学の走査電子顕微鏡(Hitachi/FlexSEM1000ll)について、USBパネルを用いた遠隔操作を含む講習をしていただきました。

USBパネルとは、電子顕微鏡を使う上で多用する倍率、フォーカス、ステージの移動などの制御つまみ部分を備えた外付けのキーボードのようなもので、PCに接続することによりあたかも電子顕微鏡の操作パネルそのものを手元に置いた感覚で使用できる装置です。

講習の後、長岡高専の島宗准教授と学生が、長岡高専に設置したUSBパネルを利用し実際に完全遠隔操作を体験しました。

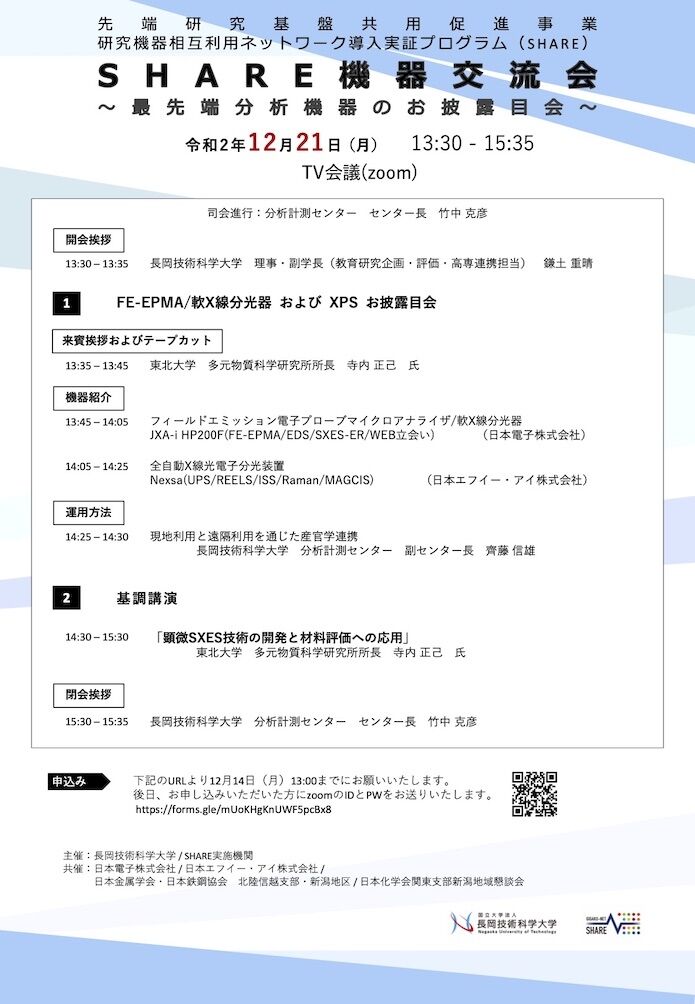

12月21日(月曜)に、長岡技術科学大学においてSHARE機器交流会を開催し、90名超の方にご参加いただきました。感染症拡大防止の観点から、全てのプログラムをオンライン(zoom)上で行いました。

長岡技術科学大学の鎌土重晴理事・副学長による開会挨拶の後、東北大学の寺内正己多元物質科学研究所所長より来賓挨拶がありました。その後、2台の機器のテープカットを行いました。

第1部では、本学に新たに導入した軟X線分光器を搭載したフィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(JEOL/JXA-i HP200F)、およびフルオプションの全自動X線光電子分光装置(Thermo Scientific/Nexsa)の紹介と運用について、それぞれメーカーから講師をお招きしご説明いただきました。

また、新潟県工業技術総合研究所の永井直人所長より、同所に設置されているX線光電子分光装置(Thermo Scientific/K-Alpha)と絡め、今後の技術協力等についてお話をいただきました。

続いて第2部では、東北大学の寺内正己教授より「顕微SXES技術の開発と材料評価への応用」と題した基調講演をいただきました。

今回導入した2機種は様々なオプションを備えており、学内のみならず全国高専や近隣企業にご利用いただくことで、研究の幅を広げていただくとともに、産官学連携により日本の技術力向上に貢献していきたいと考えております。

分析計測センター・SHARE講演会(2020年7月22日)

令和2年度 技学イノベーション機器共用ネットワーク中間成果報告会(2020年7月16日)

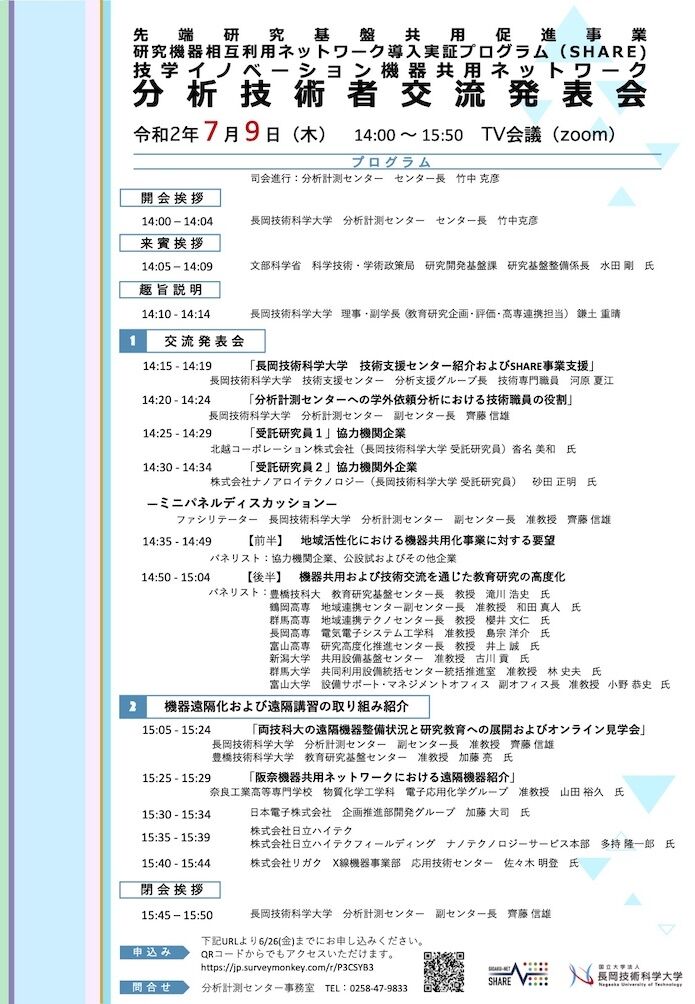

7月9日(木曜)に長岡技術科学大学において分析技術者交流発表会を開催し、90名超の方々にご参加いただきました。なお、感染症拡大防止の観点から全てのプログラムをTV会議(zoom)にて行いました。

分析計測センターの竹中克彦センター長による開会挨拶の後に、文部科学省の水田剛科学技術・学術政策局研究開発基盤課研究基盤整備係長より来賓挨拶が行われました。その後、鎌土重晴理事・副学長から本事業および本交流発表会についての趣旨説明が行われました。

前半の「交流発表会」では、長岡技科大における学外依頼分析や受託研究員による機器の利用に関して大学ならびに企業の技術者から事例報告がありました。

また、二つのパネルディスカッションを通じ、高度分析技術者、特に技術職員の交流や情報共有、スキルアップの重要性や、単発ではなく連続した取り組みになるような仕組みづくりが大事であることなどが議論されました。

パネルディスカッション要旨(PDF:344KB)

後半の「機器遠隔化および遠隔講習の取り組み紹介」では、長岡・豊橋両技科大の遠隔機器整備状況などを紹介するとともに、各機器担当者によるリレー形式のオンライン見学会を行いました。また、同じくSHARE事業に採択された「阪奈機器共用ネットワーク」の取組状況を奈良高専よりご紹介いただきました。分析機器メーカー3社からの機器の遠隔化に関しての発表もありました。

SHARE 技学イノベーション機器共⽤ネットワーク 令和元年度成果報告会(2020年3月9日)

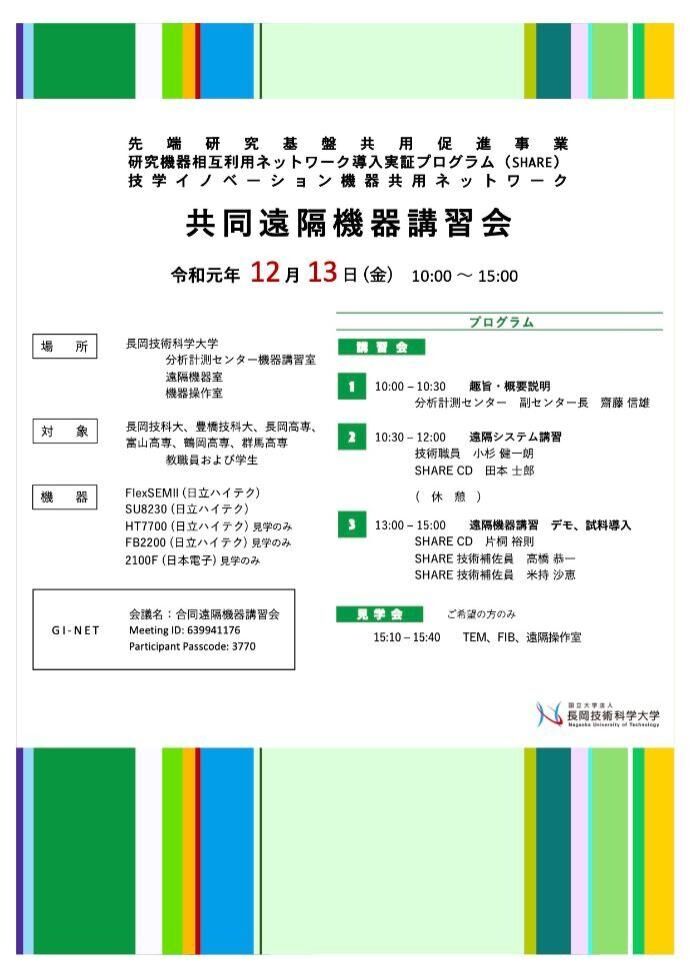

12月13日に長岡技術科学大学で本事業の実施機関を対象とした共同遠隔機器講習会を開催いたしました。最初に機器の遠隔利用で用いるWeb会議システムやデータ転送システムの利用に関する講習を行いました。午後には走査電子顕微鏡の半遠隔操作および完全遠隔操作を参加者が実際に体験しました。

今回の講習会で用いた資料は学習管理システムのILIASで公開しております。以下のリンクからご覧ください。

遠隔利用で用いるIoTツールの操作方法

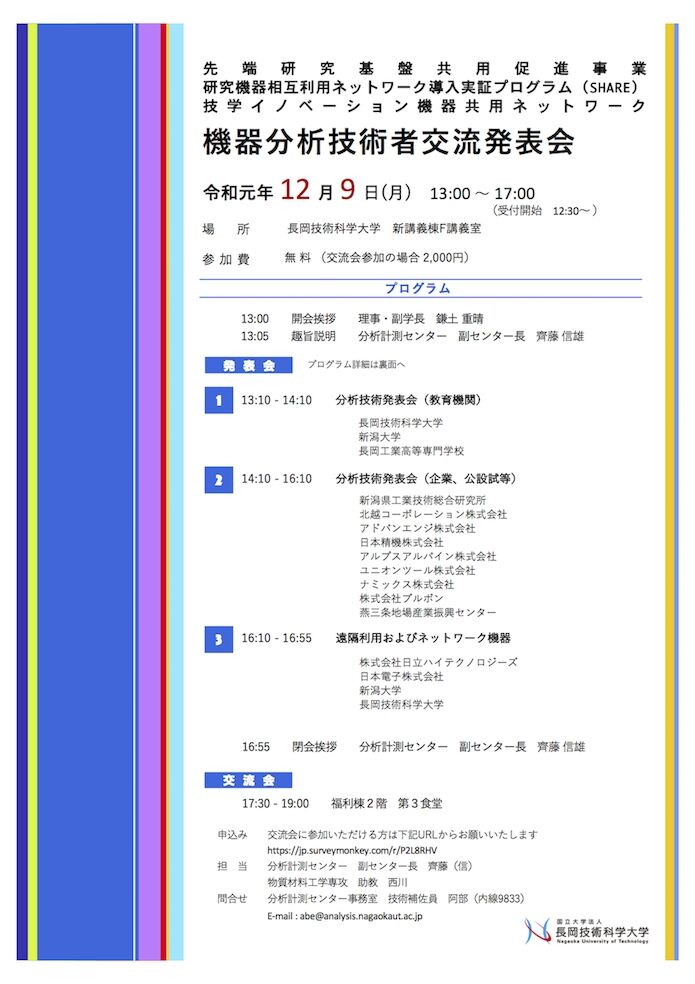

12月9日に長岡技術科学大学で新潟地区・機器分析技術者交流発表会を開催し50名超の方々にご参加いただきました。新潟地区の高等教育機関(長岡技術科学大学、長岡工業高等専門学校、新潟大学)、公設試等(新潟県工業技術総合研究所、燕三条地場産業振興センター)、企業7社から機器分析技術に関する発表がありました。また、分析機器メーカー2社から機器の遠隔利用に関する発表がありました。

「技学イノベーション機器共用ネットワーク」では産官学協働による研究機器の有効活用を通じ、地域全体の研究開発力の向上および高度分析技能を持つ技術者育成に繋げることを目指します。

SHARE 技学イノベーション機器共⽤ネットワーク キックオフシンポジウム(2019年9月10日)

お問い合わせ

分析計測センター

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1

電話:0258-47-9833 FAX:0258-47-9830